Juan Manuel de Prada: “El Castillo de Diamante”.

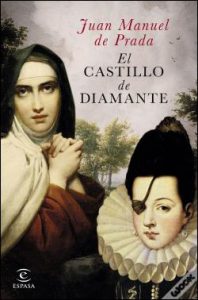

Juan Manuel de Prada: “El Castillo de Diamante”. Espasa Libros. Barcelona. 2015. 455 págs.

Juan Manuel de Prada: “El Castillo de Diamante”. Espasa Libros. Barcelona. 2015. 455 págs.

La pluma elegante de Juan Manuel de Prada nos transporta, con esta novela histórica, hasta el Siglo de Oro. Siglo de poetas y dramaturgos, de místicos y de bellacos, mezcla de genios y figuras. Describe con buena prosa, castiza y cervantina, el escenario: “gente principal, nobles con el mayorazgo roído, comendadores de chapa y chepa y obispos temerosos del sambenito”. Y, todo el destaque para las protagonistas -Teresa de Jesús, la monja reformadora, y Ana de Mendoza, Princesa de Éboli- y los históricos encuentros de las dos damas, ambas de armas tomar.

Bien explica el autor el meollo de estos desentendimientos em párrafo que no puedo, ni quiero, omitir. “Ana y Teresa, – por razones muy diversas y con fines acaso antípodas- no se habían conformado con ser las mujeres que el mundo había querido que fueran. (…) Que Teresa hubiese afrontado esa aventura contra el mundo con auxilio divino y Ana hubiese renunciado a él las hermanaba todavía más; pues bastaba que se mirasen la una a la otra para saber lo que habría sido su vida, si hubiesen tomado la determinación contraria. Teresa pensaba que tal vez lo mucho que la una a la otra se habían zaherido se explicase precisamente porque eran almas gemelas(..) y se había atormentado preguntándose si no podría haber hecho algo más por salvarla del ansia de poder, que sólo es un sucedáneo del ansia de Dios, sólo que mientras esta nos deja colmados, la otra sólo deja amargura cuando se enfrían sus llamas. A Teresa la había salvado Su Majestad; Ana en cambio, no había encontrado esa ayuda, tal vez porque ella misma la había rechazado, talvez porque no había sabido reconocerla, y había permitido que invadiesen su alma las tinieblas. Porque el alma, aunque no esté llena de humores como el cuerpo, no puede permanecer vacía; y cuando no la ocupa quien la creo, acaba tarde o temprano siendo pasto del que quiere destruirla”.

Reflexiones de la princesa de Éboli cuando, en varias ocasiones, se encuentra con la carmelita. “¿Era odio, o envidia, esa pasión ruin a la que siempre pintan flaca, porque muerde pero no come? Haciendo a Teresa culpable de su desgracia, había creído que podría adormecer el gusanillo de la frustración. Pero el gusanillo no había hecho desde entonces sino engordar”. Mujer bellísima y principal en la corte de Felipe II, con pasión por el mando. Guapa y tuerta, lo que aumentaba su fama y atractivo: “Talvez porque la pérdida de su ojo a muy temprana edad había influido en su carácter, pues con frecuencia la insumisión y la mordacidad son escudos con los que protegemos nuestras heridas íntimas(…) Siempre haciendo uso de un parche -que em los años felices cambiaba de color, a juego con su atuendo o con su estado de ánimo- retrato que la posteridad reconoce”.

Al mismo tiempo, se hace presente la espiritualidad Teresiana que el escritor conoce bien: “Felicidad es no querer nada y poseerlo todo. Es no dejar que ningún trabajo nos turbe. Lo que a Su Majestad le parece bien, me parece bien a mí. Lo que Él quiere, lo quiero yo. Sólo se trata de no oponer resistencia. Sólo conozco una forma de orar; consiste en tratar de amistad con quien sabemos que nos ama”. Esa es Teresa que, cansada de los tumultos del Monasterio de la Encarnación, con aquel ir y venir de gente externa como si de un mercado se tratase, se siente llamada a emprender la reforma del Carmelo: “Siempre había deseado huir del mundo, y para eso se había hecho monja; pero el mundo se le había metido em el convento. Y Teresa ya no quería conversaciones de hombres, sino de ángeles (…)Ser santa no consistía en ser buenecita y hormiguita de Dios, sino temeraria y cigarra de Dios, para que sea el quien haga con nosotros lo que le dé la real gana”.

El buen humor castizo de la santa de Ávila, a quien no frenan dificultades ni agravios, se relata en amplio espectro. En la cocina del convento donde Teresa se mete para hacer pestiños y, sorpresa, saben a ambrosía: “¿Y qué pensabas hija? ¿Que me iba yo a remangar y a meterme en la cocina para hacer un comistrajo cualquiera?”. En los viajes para fundar sus palomares, conviviendo “con los tahúres que infestaban las posadas, que a ella no se atrevían a hacerle birlibirloques, sabiendo que era mujer de armas tomar (y porque, cuanto más golfo es un hombre, más respetuoso es también de las tocas, allá en el fondo de su corazón)”. En el comando de las caravanas con los arrieros que acompañan a la Madre en sus andanzas fundacionales. “Siempre que Teresa les había rogado silencio para rezar las horas, habían callado reverencialmente, muy respetuosos y devotos. Después de tantos años en su compañía había logrado disciplinarlos tanto que ya parecían miembros del Carmelo descalzo; y hasta con mejores resultados pues las rebeldías e indocilidades entres sus frailes y monjas nunca amainaba del todo, mientras que los arrieros habían aprendido a respetar las prácticas conventuales…Cada vez que hacía sonar la campanilla anunciando la hora del rezo, los arrieros se quitaban la gorrilla o el sombrero y se santiguaban muy contritos y deseosos de morir hijos de la Iglesia”.

Humor que se reviste del arte refranero, tan a gusto de Teresa. “Paredes fuertes como veis -dijo la Princesa de Éboli, mientras le enseñaba el convento construido en Pastrana- así no peligrará la santidad de vuestras monjas. Ya se sabe que, entre la santa y el santo, pared de cal y canto. Teresa celebró la broma y añadió: Y el santo, además, que vaya tapado con calzón y manto”. Porque, uno de los encantos de esta lectura, es el sabor clásico de los dichos, algo que sintoniza en perfecta harmonía con los escritos de la Santa, y con la época. Dice uno de los personajes: “Vendí toda mi hacienda, que era breve como la alegría en la casa del pobre”. Y apunta Prada de otro:” Tenía el tendero, como Toledano viejo, ojos escrutadores de rabino, sonrisa condescendiente de obispo, y voz atronadora de almuédano”. Difícil describir con menos palabras y más salero la triple cultura de la ciudad imperial.

Desfilan por la novela, como actores secundarios, los personajes de la época: el Duque de Alba, Antonio Pérez que fue secretario de Felipe II, Ruy Gómez valido del Rey y marido de la princesa tuerta, por su vez, bisnieta del Cardenal Mendoza, lo que hace exclamar a Teresa “menudos cardenales teníamos en aquella época”. San Pedro de Alcántara, el franciscano amigo y confidente de Teresa, a quien apoya en sus proyectos. “Fray Pedro de Alcántara, con quien consigue hablar sin remilgos, después de soportar pareceres de clérigos que se ponían a contar los pelos de los ángeles, por ver si mudaban con el cambio de estación. O los canónigos de la Catedral, que son raza de la que hay que echar de comer aparte”.

Y también la monja que es el brazo derecho de Teresa, Isabel de Santo Domingo, que no para de asombrarse con las ocurrencias de la Madre: “Aquel bagaje de lecturas juveniles de Teresa en el que sospechaba que se refugiaba un aspecto muy importante de su personalidad, a la vez arrojado y fantasioso, lúdico y esforzado, que casi nadie captaba, con lo que se hacía muy difícil de entender que una monja tan anhelante de recogimiento y clausura anduviese a la vez de fundadora por esos caminos de Dios. “Los libros de caballería hay que leerlos de joven, Isabel, porque si se les coge afición de mayor, puede una perder el juicio y secársele el cerebro”.

El Castillo de Diamante, el alma donde su Majestad quiere vivir y soslayarse, es el telón de fondo de toda esta aventura Teresiana, y de sus embates con la princesa de Éboli, y de las muchas vicisitudes que la reformadora tuvo que enfrentar. “Cuando el demonio quiere perder a alguien como Teresa, le inspira herejías, no apetitos carnales (…) Comprendía que quienes la habían hecho fuerte y bregadora, animosa y tozuda, no eran quienes la aplaudían y agasajaban (que por ellos, nunca habría dejado de ser monja santita y sedente, hasta criar almorranas) sino quienes atormentándola, vituperándola, escarneciéndola, poniéndole zancadillas y asestándoles puñaladas, habían azuzado su pundonor y apagado su vanidad”.

Teresa, conocedora del alma humana, y de los caminos para hacer de cada una un digno castillo de diamante “se salía siempre con la suya, atacando el flanco débil de sus oponentes, como una zahorí de almas, que ni siquiera necesitase ponerse mandona para inclinar y someter voluntades”. Mientras que Ana de Mendoza, sufre y se consume, primero en su afán de despotismo, después en su viudez y en los intentos de paliarla metiéndose a monja, sin perder la voz de mando. Tiempos relativamente cortos que a la princesa “le habían parecido un siglo por lo menos, como suele ocurrir cuando dormimos sobre un espinoso lecho de remordimientos”.

En fin, una lectura encantadora, que rezuma sabor clásico -en los temas y en la escrita- y muy española, imagino que de muy difícil traducción. Una novela con el corte del Siglo de Oro, donde el recado también se hace explícito, para lectores y personajes a quien se recomienda “que mantuviesen la fe de sus mayores, la lealtad al Rey y la honra de sus apellidos”