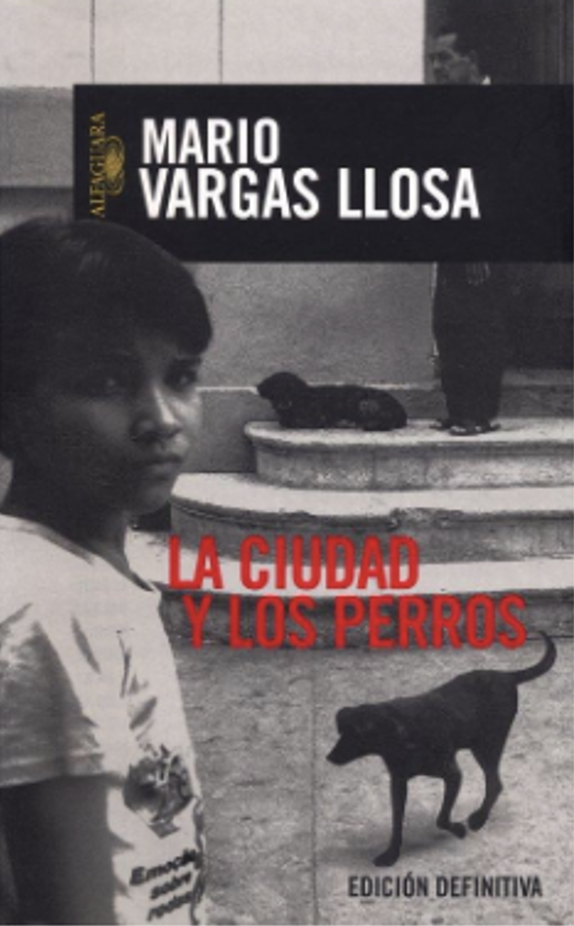

Mario Vargas Llosa: La Ciudad y los Perros

Ed. Alfaguara. 2004. 488 págs.

Con frecuencia acompaño los artículos de Vargas Llosa que en un diario de São Paulo publica algunos Domingos. Traducidos al portugués, naturalmente. No me atengo, por tanto, al estilo, sino al contenido. Y he encontrado sugerencias, que me han llevado a libros muy interesantes. Es el caso de Delirio Americano, o del magnífico O infinito num junco. Pero, debo confesar, que nunca había leído directamente al Nobel peruano. Sentí que era el momento de rellenar un poco ese vacío, y me aventuré con ésta, que parece ser la primera novela de renombre, escrita en los años 60.

La lectura no es linear. Va y vuelve, oscila entre la realidad y el deseo, de modo que hay dificultad en saber quién es el protagonista -si es que lo hay- de alguna de las acciones; de lo que pasa o puede pasar, o temes que acabe pasando. En fin, lo que sí apunta a todo momento es que Vargas Llosa narra como en primera persona, encarnando uno u otro de los personajes. Por eso, antes de hilvanar estas anotaciones, me fui a buscar en las fuentes y comentarios. Y encontré lo que sospechaba: el escritor estudió dos años de secundaria en el Colegio Militar Leoncio Prado, entre 1950 y 1951, una vivencia o “aventura” que lo marcó en lo profundo, al punto que cuando años después estuvo convencido de que sería escritor, tuvo muy claro que su primera novela debía basarse en esa experiencia”. Esa es la gestación de la novela que nos ocupa.

De ahí arrancan las narraciones, que son recuerdos -verdaderos o inventados- que van poblando las páginas del libro, sin un argumento claro, y saltando de un personaje a otro, alternadamente, sin avisar. “Pasaba días enteros abandonado a una rutina que decidía por él, empujado dulcemente a acciones que apenas notaba (…) Hablábamos de fútbol, del colegio, de mi hermano. Me contó muchas cosas de Perico, al que yo creía un pacífico y resulta que era un gallo de pelea, una noche se agarró a chavetazos por una mujer. Además, quién hubiera dicho, era un enamorado. Cuando Higueras me contó que había preñado a una muchacha y que por poco lo casan a la fuerza, quedé mudo. «Sí, me dijo, tienes un sobrino que debe andar por los cuatro años. ¿No te sientes viejo?» (…) Jugaban fulbito. Se ponían zapatillas de básquet, como en la cancha del Club Terrazas y procuraban que la pelota no estuviera muy inflada para evitar los botes. Generalmente jugaban por bajo, haciendo pases muy cortos, disparando al arco de muy cerca y sin violencia. El límite se señalaba con una tiza, pero a los pocos minutos de juego, con el repaso de las zapatillas y la pelota, la línea se había borrado y había discusiones apasionadas para determinar si el gol era legítimo. El partido transcurría en un clima de vigilancia y temor. Algunas veces, a pesar de las precauciones, no se podía evitar que Pluto o algún otro eufórico pateara con fuerza o cabeceara y entonces la pelota salvaba uno de los muros de las casas situadas en los umbrales de la cancha, entraba al jardín, aplastaba los geranios y, si venía con impulso, se estrellaba ruidosamente contra la puerta o contra una ventana, caso crítico, y la estremecía o pulverizaba un vidrio, y entonces, olvidando la pelota para siempre, los jugadores lanzaban un gran alarido y huían”.

Las distracciones y travesuras de los muchachos, tienen el trasfondo de la disciplina militar, que es el alma del colegio. “La voz del capitán Garrido les anunciaba que la vida civil había terminado para ellos por tres años, que aquí se harían hombres, que el espíritu militar se compone de tres elementos simples: obediencia, trabajo y valor”. Y eso se nota en los comentarios de los oficiales, mientras durante los exámenes (—¿Quiere que le sople? Y baje la cabeza. A mí sólo me miran mi mujer y mi sirvienta), o en el llamado al orden (qué vergüenza, ni que esto fuera un colegio de monjas, las mujeres dando órdenes en los cuarteles).

Vargas Llosa confiesa en sus memorias, que la novela es un potpurrí donde la realidad se mezcla con la ficción: “La mayor parte de los personajes de mi novela La ciudad y los perros, escrita a partir de recuerdos de mis años leonciopradinos, son versiones muy libres y deformadas de modelos reales y otros totalmente inventados”. Es decir, una ficción inspirada en sus propias vivencias y recuerdos. Y esta mezcolanza le supuso un esfuerzo notable, por lo que él mismo también cuenta en otra ocasión: “En la novela avanzo y me retuerzo. Me cuesta mucho trabajo… Me paso horas enteras corrigiendo una página o tratando de cerrar un diálogo y de pronto me lanzo a escribir sin parar una docena de páginas. No tengo la menor idea acerca de cómo está saliendo, pero me siento embriagado. Escribir es lo único realmente apasionante que existe”

Fruto de ese tour de forcé van tomando cuerpo algunos personajes, que conforme avanza la novela, asumen el protagonismo. Es el caso de Alberto, el Poeta (que debe ser una inspiración en el proprio Vargas Llosa): “Las ropas de civil le parecieron extrañas, demasiado suaves; tenía la impresión de estar desnudo: la piel añoraba el áspero contacto del dril. Soñaba toda la semana con la salida, pero apenas entraba a su casa se sentía irritado: la abrumadora obsequiosidad de su madre era tan mortificante como el encierro. Además, se trataba de algo nuevo, le costaba trabajo acostumbrarse. Antes, ella lo enviaba a la calle con cualquier pretexto, para disfrutar a sus anchas con las amigas innumerables que venían a jugar canasta todas las tardes. Ahora, en cambio, se aferraba a él, exigía que Alberto le dedicara todo su tiempo libre y la escuchara lamentarse horas enteras de su destino trágico. Constantemente caía en trance: invocaba a Dios y rezaba en voz alta. Porque también en eso había cambiado. Antes, olvidaba la misa con frecuencia y Alberto la había sorprendido muchas veces cuchicheando con sus amigas contra los curas y las beatas. Ahora iba a la iglesia casi a diario, tenía, un guía espiritual, un jesuita a quien llamaba «hombre santo», asistía a toda clase de novenas y, un sábado, Alberto descubrió en su velador una biografía de Santa Rosa de Lima”.

Y también del Esclavo, contrapunto de la marcialidad militar, un hombre frágil, delicado, que Alberto toma bajo su protección: “Era para castigar a ese cuerpo cobarde y transformarlo que se había esforzado en aprobar el ingreso al Leoncio Prado; por ello había soportado esos veinticuatro meses largos. Ahora ya no tenía esperanza; nunca sería como el Jaguar, que se imponía por la violencia, ni siquiera como Alberto, que podía desdoblarse y disimular para que los otros no hicieran de él una víctima. A él lo conocían de inmediato, tal como era, sin defensas, débil, un esclavo (…) El teniente Remigio Huarina era en el mundo de los oficiales lo que él en el de los cadetes: un intruso (…) El Esclavo pensó: «en el fondo, todos ellos son amigos. Se insultan y se pelean de la boca para afuera, pero en el fondo se divierten juntos. Sólo a mí me miran como a un extraño”. Parece que también la figura del Esclavo, tiene conexión con la vida del escritor: la relación tormentosa con un padre violento y vociferante, que maltrata a su madre y llega incluso a abofetearle, se inspira en su propia experiencia familiar.

La amistad con Alberto, pasa por una mujer, con la que el Esclavo anhela, pero no se atreve a declararse, y solicita la ayuda del amigo: “El muchacho baja la voz y responde, como a sí mismo: —No sé escribirle. —¿Por qué? —pregunta Alberto. —¿Cómo por qué? Porque no. Ella es muy inteligente. Me escribe cartas muy lindas. —Escribir una carta es muy fácil —dice Alberto Lo más fácil del mundo. —No. Es fácil saber lo que quieres decir, pero no decirlo”. Y la mujer, Teresa, surge poco a poco, como el principal personaje femenino. Al lado de Alberto, porque el Esclavo está recluso, no le dejan salir los sábados: “Tienes buena memoria —dijo él— ¿Cómo puedes acordarte de todos esos detalles? —Ya te dije que me gustaba mucho el cine. Cuando veo una película, me olvido de todo, me parece estar en otro mundo. —Sí —dijo él—. Te vi y parecías hipnotizada”.

Debemos a Alberto, el poeta, la descripción magnífica de la joven Teresa: “Siempre parecía tan limpia, tan elegante, que yo pensaba: ¿cómo a las otras nunca se las ve así? Y no es que cambiara mucho de vestido, al contrario, tenía poca ropa (…) Ese era el vestido de los domingos, con el que iba a ver a sus parientes. Los domingos eran los peores días. Me levantaba temprano y salía a la Plaza Bellavista; me sentaba en una banca o veía las fotos del cine, pero sin dejar de espiar la casa, no fueran a salir sin que las viera. Con la falda marrón se ponía una blusa blanca, con tres botones y sólo se abrochaba los dos primeros, así que su cuello quedaba al aire, un cuello moreno y largo. En invierno se ponía sobre la blusa blanca la chompa color canela y no se abrochaba ningún botón. Yo pensaba: «cuánta maña para arreglarse». Cuando ella se distraía, cruzaba las piernas y tenía un pie en el aire, yo veía que las suelas estaban gastadas, comidas en varias partes y una vez que se golpeó contra la mesa y ella dio un grito y vino su tía y le quitó el zapato y empezó a sobarle el pie yo me fijé y dentro del zapato había un cartón doblado, así que pensé: «la suela tiene hueco». Una vez la vi limpiar sus zapatos blancos. Los iba pintando con una tiza por todas partes, con mucho cuidado, como cuando hacía las tareas del colegio. Así los tenía nuevecitos, pero sólo un momento, porque al rozar con algo la tiza se corría y se borraba y el zapato se llenaba de manchas. Una vez pensé: «si tuviera muchas tizas, tendría los zapatos limpios todo el tiempo. Puede llevar una tiza en el bolsillo y apenas se despinte una parte, saca la tiza y la pinta»

El ambiente militar y la disciplina es, obviamente, la tónica de la narración: “Si hay algo que he aprendido en la Escuela Militar, es la importancia de la disciplina. Sin ella, todo se corrompe, se malogra. Nuestro país está como está porque no hay disciplina, ni orden. Lo único que se mantiene fuerte y sano es el Ejército, gracias a su estructura, a su organización. El orden y la disciplina se obtienen adecuando la realidad a las leyes. Con la conciencia limpia se gana el cielo —dijo el capitán, amablemente—, pero no siempre los galones (…) Se creen que el colegio es una correccional —dijo Pitaluga, dando un golpe en la mesa—. En el Perú todo se hace a medias y por eso todo se malea. Los soldados que llegan al cuartel son sucios, piojosos, ladrones. Pero a punta de palos se civilizan. Un año de cuartel y del indio sólo les quedan las cerdas. Pero aquí ocurre lo contrario, se malogran a medida que crecen. Los de quinto son peores que los perros”. Perros son los que ingresan, que sufrirán las novatadas desagradables, aunque como se anota por boca de uno de los líderes del grupo que nos ocupa, “nosotros nunca fuimos perros del todo, se lo debemos al Círculo, nos hacíamos respetar, nuestro trabajo nos costó”.

Pero en un mano a mano con la disciplina militar, también las críticas a la política peruana asoman en la narración. Se adivina, quizá, la vena política de Vargas Llosa, ya en momentos tempranos. Es decir, no basta con ser un escritor-denuncia, sino que hay que tomar medidas, y entrar para arreglarlo, meterse en política. “Si algún día tuvieran que pelear de veras —dijo el capitán, éstos serían desertores o cobardes. Pero, por suerte para ellos, acá los militares sólo disparamos en las maniobras. No creo que el Perú tenga nunca una verdadera guerra (…) Puro cuento —dijo el capitán, con un gesto escéptico. Ahora todo lo arreglan los grandes. El 41 yo estuve en la campaña contra el Ecuador. Hubiéramos llegado hasta Quito. Pero se metieron los grandes y encontraron una solución diplomática, qué tales riñones. Los civiles terminan resolviendo todo. En el Perú, uno es militar por las puras huevas del diablo”.

Un alternarse la regla militar y sus modos, con momentos casi románticos, que pueden ser reales, sueños o quimeras. Teresa, Alberto, el Esclavo, y hasta el Jaguar, el líder del círculo que hace frente a los oficiales, con método propio: “Dicen que los animales se dan cuenta de las cosas por el olor; huelen y ya está, por la nariz les entra todo lo que va a ocurrir. Mi madre dice: el día del terremoto del 40 supe que iba a pasar algo, de repente los perros del barrio se volvieron locos, corrían y aullaban como si vieran al diablo con sus cachos y sus pelos de alambre. Poquito después comenzaba la tembladera. Igualito que el Jaguar”.

Y el contrapunto amoroso: “Alberto asentía, complacido. —¿Pero qué tiene que ver eso con que no le dieran permiso para ir a las fiestas? —dijo el Bebe. —Cuando mi papá se desboca —dijo Alberto—, mi mamá comienza a cuidarme para que yo no sea como él de grande. Tiene miedo de que sea un mujeriego, un perdido. Mañana la sacas a bailar. Esperas que toquen un bolero. No vayas a declararte en un mambo. Tiene que ser una música romántica (…) Alberto la siguió. En la puerta, Teresa le soltó la mano; se mordió los labios y le dijo en un susurro: «no me gusta verte triste». La mirada de él pareció humanizarse, su rostro sonreía ahora agradecido y bajaba hacia ella (…) Estás enamorado hasta el alma. Cuando yo me enamoré por primera vez, era de tu edad más o menos, pero me dio más suave. El amor es lo peor que hay. Uno anda hecho un idiota y ya no se preocupa de sí mismo. Las cosas cambian de significado y uno es capaz de hacer las peores locuras y de fregarse para siempre en un minuto. Quiero decir los hombres. Las mujeres, no, porque son muy mañosas, sólo se enamoran cuando les conviene. Si un hombre no les hace caso, se desenamoran y buscan a otro. Y se quedan como si nada”.

La prosa de la novela, que avanza a trompicones, no atiende a argumento ni a lógica. Son espasmos de vivencias, recuerdos amontonados. Y nos quedamos sin saber qué perros son esos que pululan en la ciudad. ¿Los cadetes novatos? Quizá. Pero hay otros, perros de verdad, que también hacen acto de presencia constante, y que parecen apoyar los recuerdos y sensaciones. Como una fenomenología canina que apuntala las vivencias: “Es triste que la perra no esté aquí para rascarle la cabeza, eso descansa y da una gran tranquilidad, uno piensa que es una muchachita. Algo así debe ser cuando uno se casa. Estoy abatido y entonces viene la hembrita y se echa a mi lado y se queda callada y quietecita, yo no le digo nada”. Después de esta primera lectura de Vargas Llosa no puedo afirmar que conozco al escritor, o entiendo su estilo. Sencillamente me aventuré en su mundo, y estoy de acuerdo con lo que leí en una de las críticas que consulté: “Vargas Llosa siempre ha mencionado la necesidad de inspirarse en personas de la vida real y su interrelación con ellas al momento de escribir sus novelas, aunque en el transcurso de su redacción tienda a deformar al personaje”. Habrá que intentar otras incursiones futuramente. Pero, como siempre digo -estoy convencido de la metodología- después de un tiempo razonable, para dejar sedimentar la experiencia, y leer sin filtros. Con ánimo de principiante, como un perro novato del colegio militar peruano.

Comments 3

Excelente escolha do escritor e do livro! Foi o primeiro romance publicado por ele (1963).

Li há muito tempo e, talvez por ter sido muito bem escrito e detalhado, senti um certo mal estar pelas cenas de autoritarismo e de humilhaçào vividas no colégio militar.

É um escritor político e o livro é resultado de sua própria vivência da rigidez e dos castigos da educação militar no Peru.

Parabéns e obrigada por compartilhar!

Excelente comentario. Recomiendo «la guerra del fin del mundo», disfrutarás. F Borrell

He tenido la oportunidad de leer con afecto los comentarios que Pablo González Blasco entrega con frecuencia, pero nunca había leído un texto tan bien “hilvanado” como el presente. Tres momentos de la lectura me parecen dignos de destacarse. Pablo establece desde el inicio que “…nunca había leído directamente al Nobel peruano.” En mi caso: La ciudad y los perros la leí a cuenta gotas y obligado durante el primer año de bachillerato.

En segundo lugar me sorprendió que “El ambiente militar y la disciplina es, obviamente, la tónica de la narración: “Si hay algo que he aprendido en la Escuela Militar, es la importancia de la disciplina. Sin ella, todo se corrompe, se malogra. Nuestro país está como está porque no hay disciplina, ni orden. Lo único que se mantiene fuerte y sano es el Ejército, gracias a su estructura, a su organización. El orden y la disciplina se obtienen adecuando la realidad a las leyes.” Me resultó llamativo que este fuera un discurso similar a lo que ocurre en México, en donde se tiene a la “institución militar” como ejemplo de orden y disciplina… por lo que desde hace más de ochenta años es la entidad con el porcentaje de aceptación más elevada del país. ¿Sería un anhelo por desear tener la disciplina que no tenemos en la vida civil? Para finalizar, comparto desde mi óptica, que irremediablemente me encuentro -no obstante tener prácticamente 70 años- como un perro novato de un colegio militar.