Winston S. Churchill. História dos Povos de Língua Inglesa. Vol. 1 e Vol. 2

IBRASA. Instituição Brasileira de Difusão Cultural Ltda. São Paulo – SP. 2005 . 518 págs. (Vol. 1)– 2006 . 417 págs. (Vol. 2).

Foi a recomendação de um grande amigo leitor -feita há anos- junto com a expectativa de uma viagem acadêmica ao Reino Unido, o que me fez tirar da prateleira esta obra magna de W. Churchill. Na verdade, os dois primeiros volumes (que cobrem quase 2 mil anos de história, em mais de mil páginas), deixando os dois segundos para outra oportunidade. Obviamente não me atrevo -nem pretendo- ensaiar um resumo deste ensaio histórico profundo, denso, extenso, e…..absolutamente britânico! Apenas juntar algumas anotações que foi fazendo ao longo da leitura, e que destaquei no seu momento.

Inicia-se com o primeiro capítulo, A Raça da Ilha, e o título não é de se desprezar. A Ilha, que teve invasões continuas, consegue fazer dos invasores -de todos eles- gente própria, o povo inglês. Começam os Romanos, embora “daquela época dificilmente restou um vestígio. Estaríamos, porém, enganados se supuséssemos por isso que a ocupação romana pode ser deixada de lado com um incidente sem consequências. Ela deu tempo à fé cristã para que se instalasse. Bem longe no Oeste, embora separado do mundo pela larga inundação do batismo, lá ficou, cruelmente sitiado, mas defendido por suas montanhas, um minúsculo reino cristão. O Cristianismo britânico converteu a Irlanda. Da Irlanda, a fé cruzou de novo o mar até a Escócia. Assim, os recém-chegados foram envolvidos pela velha civilização; enquanto em Roma homens se lembravam de que a Grã-Bretanha fora cristã em certa época e poderia voltar a ser cristã”

Foi a civilização romana a que tentou colocar ordem nos bretões, o povo que habitava a ilha. “O procurador, Julius Classicianus, cujo túmulo está hoje no Museu Britânico, continuou escrevendo a Roma e pleiteando veementemente a pacificação dos bandos guerreiros, que ainda continuavam lutando sem procurar trégua ou mercê, passando fome e perecendo nas florestas e nos pântanos. Finalmente, foi resolvido aproveitar do melhor modo os bretões. O relativo insucesso da vida urbana levou os bretões romanos de melhor classe a fixarem-se no campo e, assim, o sistema de vila foi o aspecto dominante da Grã-Bretanha romana em seu apogeu”.

Mas não basta uma ordem interna, quando as invasões de outros povos -a constante sempre presente na história inglesa- acontece com tremenda regularidade. Escreve Churchill: “Durante quase cem anos, nossa Ilha foi um dos cenários de conflito entre uma civilização agonizante e um barbarismo exuberante e faminto. Até o ano 300, a Muralha de Adriano, com suas guarnições, deteve os selvagens do Norte, mas depois disso foi preciso construir uma nova frente. No ano de 367 circunstâncias de supremo e mortífero horror, um ano fatal, em que os pictos, os escoceses e os saxões pareciam agir em combinação. Todos caíram juntos sobre a Britânia. As tropas imperiais resistiram corajosamente. No início do século V, todas as legiões haviam partido para uma missão ou outra e em resposta aos frenéticos pedidos de auxílio o indefeso imperador Honório apenas pôde enviar suas mensagens de despedida em 410, dizendo que “os cantões deviam tomar medidas para defender-se”.

A figura de Artur, realidade ou lenda, aparece na transição para a Idade Média. “A pesquisa moderna não aceitou a destruição de Artur. Tímidos, mas resolutamente, os mais recentes e mais bem informados escritores unem-se para proclamar sua realidade. Não podem dizer em que época desse obscuro período ele viveu ou onde manteve domínio e travou suas batalhas. Estão, porém, dispostos a acreditar que houve um grande guerreiro britânico, que manteve a luz da civilização ardendo contra todas as tempestades que caíram, e que por trás de sua espada se abrigava um fiel séquito cuja lembrança não esvaneceu. Declaremos portanto que o rei Artur e seus nobres cavaleiros, guardando a Chama Sagrada do Cristianismo e o tema de uma ordem mundial, sustentados pelo valor, pela força física e por bons cavalos e armaduras, mataram inúmeras hostes de bárbaros desleais e deram à gente decente um exemplo para sempre. A lembrança de Artur levava consigo a esperança de que um libertador voltasse algum dia. A lenda viveu das crescentes atribulações da época. Artur foi descrito como o último dos romanos. Compreendia as ideias romanas e utilizava-as para benefício do povo britânico. “A herança de Roma”, diz o professor Collingwood, “vive sob muitas formas, mas dos homens que criaram essa herança Artur foi o último, e a história da Grã-Bretanha romana termina com ele.”

Os invasores -que, repito, serão depois o próprio povo inglês- iniciam-se com os Saxões. “De todas as tribos da raça germânica nenhuma era mais cruel do que os saxões. Seu próprio nome, que se estendeu a toda a confederação das tribos do Norte, derivou-se, segundo se supõe, do emprego de uma arma, o seax uma espada curta com um cabo.

E depois os Vikings, “o mais audacioso e traiçoeiro tipo de pirata e trapaceiro que já apareceu e, devido à organização muito deficiente dos saxões e às condições da época, conseguiram a concretização de seus desejos de maneira muito mais completa do que todos quantos imitaram sua proficiência — e que foram bem numerosos (…) Os dinamarqueses diferem em muitos sentidos dos invasores saxônicos de quatrocentos anos antes. Não havia a ideia de exterminar a população mais antiga. As duas línguas não eram muito diferentes; o modo de vida e os métodos de cultivo assemelhavam-se muito. Os colonos — pois nisso se haviam agora transformado — trouxeram suas famílias da Escandinávia, mas é certo também que estabeleceram relações humanas e naturais com os ingleses expropriados. O sangue desses vigorosos indivíduos, homens da espada orgulhosos e bem-sucedidos, misturou-se daí por diante com o da raça da Ilha. Uma qualidade revigorante, potente, duradoura e ressurgente foi adicionada à raça. Assim como o aço moderno é endurecido pela liga de metais especiais em quantidades relativamente pequenas, esse forte maço de individualismo, baseado na propriedade da terra, teria mais tarde parte persistente, não só no sangue, mas também na política da Inglaterra”.

Os Saxões tiveram uma figura proeminente, que passou à História: Alfredo o Grande. “Essa sublime capacidade de erguer-se acima de toda a força das circunstâncias, de permanecer imparcial nos extremos da vitória ou da derrota, de perseverar no momento do desastre, de receber a volta da fortuna com calma, de ter fé nos homens depois de repetidas traições, ergue Alfredo muito acima do tumulto das guerras bárbaras até seu pináculo de glória imortal. Distinguimos através dos séculos uma inteligência dominadora e versátil, empunhando com igual força a espada da guerra e a da justiça; utilizando-se, na defesa, das armas e da política; incentivando a religião, o ensino e a arte em meio à adversidade e ao perigo; fundindo uma nação e procurando sempre através das lutas e ódios da época uma paz que sorrisse sobre a terra (…) Estamos observando o nascimento de uma nação. O resultado do trabalho de Alfredo foi a futura mistura de saxões e dinamarqueses numa Inglaterra cristã comum. O início da Marinha inglesa deve ser sempre ligado ao rei Alfredo. Na época sombria da soberania normanda, a figura do grande Alfredo foi um farol, um símbolo brilhante da realização saxônica, o herói da raça. O governante que ensinou aos saxões a coragem e a autoconfiança nas eternas guerras dinamarquesas, que os sustentou com sua fé nacional e religiosa, que lhes deu leis e bom governo, que registrou em crônica os seus feitos heroicos foi celebrado na lenda e na canção como Alfredo, o Grande.”

Enquanto isso, a Religião Cristã, tinha também um papel essencial. “À testa dela, o Bispo de Roma revivia numa forma espiritual, ou pelo menos eclesiástica, a desaparecida autoridade dos Césares. A Igreja Cristã tornou-se o único santuário do ensino e do conhecimento. Abrigou em suas igrejas e conventos tudo quanto tora salvo dos tempos antigos. Oferecia aos homens em suas lutas e erros o último consolo para o infortúnio humano, a última restrição ao poder terreno. As Homílias Católicas de Elfric, abade de Eynsham, assinalam, segundo nos dizem, a primeira realização do inglês como língua literária — o mais antigo vernáculo a atingir essa eminência em toda a Europa”

O seguinte capítulo -Churchill o denomina Livro- intitula-se A Formação da Nação. E assim descreve o panorama reinante: “Havia dentro do sistema social existente espaço bastante para contendas, e em alguns feudos até para guerras particulares, mas quando o Estado caía nas mãos de soberanos fortes tais conflitos eram mantidos dentro de limites, o que não impedia o rápido desenvolvimento de uma sociedade marcial, internacional sem seus princípios tanto seculares como militares. O sentimento de afinidade com o senhor feudal em todos os planos da hierarquia, associação da terra com o poder combatente, a aceitação da autoridade papal em assuntos espirituais uniam os cavaleiros e nobres vestidos de aço numa área cada vez mais ampla da Europa. Á plena aceitação da Igreja Cristã universal juntava-se a concepção de uma aristocracia guerreira, animada por ideias de cavalheirismo e unida num sistema de serviço militar baseado na posse da terra”.

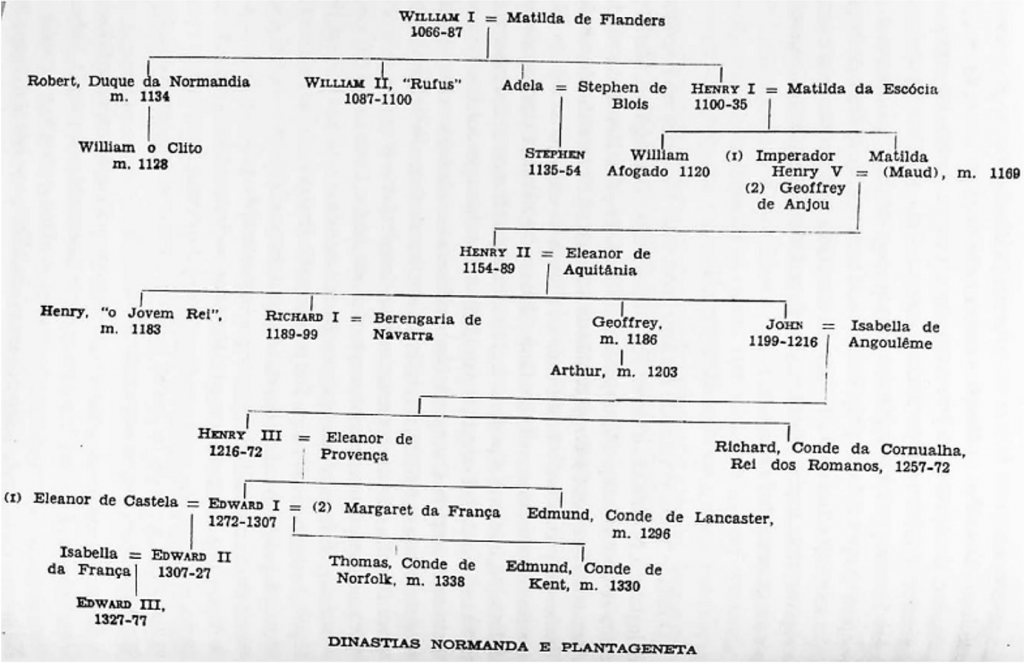

É nesse contexto que se produz a invasão normanda, com Guilherme o Conquistador à frente, na segunda metade do século XI. A Batalha de Hastings (1064) fizera do maior súdito francês, o duque da Normandia, também rei da Inglaterra. Sucedem-se os reis, mas será o bisneto de Guilherme, Henrique II, o primeiro Plantageneta quem “deu início a um dos mais fecundos e decisivos reinados na história inglesa. O novo soberano governava um império e, como diziam com jactância seus súbditos, sua autoridade estendia-se do “Oceano Ártico aos Pirineus”. Para ele, a Inglaterra não era senão uma — a mais sólida, embora talvez a menos atraente — de suas províncias”.

Henrique, casado com Eleanor de Aquitânia, pai de Ricardo Coração de Leão e de João sem Terra. Uma família difícil de esquecer, como sabemos também por filmes e Livros. “Eleanor obteve um divórcio de Luís VII, em 1152, sob a alegação nominal de consanguinidade. Todavia, o que espantou a Corte Francesa e abriu os olhos de seu piedoso rei foi o inesperado casamento de Eleanor com Henrique, dois meses mais tarde. Assim, metade da França passava do controle real para as mãos de Henrique. Raramente a paixão e a política se haviam unido tão convenientemente. O casamento foi um dos mais brilhantes golpes políticos da época. Henrique admitiu posteriormente seus desígnios e aceitou a admiração da Europa pela sua audácia. Tinha dezenove anos e ela provavelmente trinta. Unindo seus imensos domínios, faziam causa comum contra todos os pretendentes”.

Churchill demora-se nesta personagem singular, e nota-se que tem simpatia por Henrique II. “É a ele que devemos o fato duradouro de a raça de língua inglesa em todo o mundo ser governada pelo Direito Comum Inglês e não pelo Direito Romano. Em sua Constituição de Clarendon, procurou fixar a relação entre a Igreja e o Estado, e forçar a Igreja, em seu caráter temporal, a submeter-se à vida e à lei da nação. Dizem que era sempre delicado e calmo nas ocasiões de urgente perigo, mas se tornava mal-humorado e caprichoso quando a pressão diminuía. Ele era mais terno para com os soldados mortos do que para com os vivos, e sentia muito mais pesar pela perda daqueles que eram mortos do que conforto no amor daqueles que sobreviviam (…) A ascensão de Henrique II ao trono da Ilha em 1154 ameaçava a França de perigos muito mais graves. Até então houvera sempre um alívio político em jogar uns súditos muito poderosos contra outros. A luta entre Anjou e a Normandia, no século XI, enchera de alegria o rei francês, que via assim em briga dois de seus principais inimigos. Entretanto, quando numa hora Henrique II se tomava rei da Inglaterra, duque da Normandia, senhor da Aquitânia, Bretanha, Poitou, Anjou, Maine e Guienne, governante de mais de metade da França, desde o Somme até os Pirineus, estava destruído todo o equilíbrio de poder entre os senhores feudais”.

Obviamente Churchill aborda um dos momentos emblemáticos do reinado de Henrique II representado pela figura de Thomas Becket. “Nenhum episódio dá-nos uma visão mais ampla da política do século XII na Inglaterra do que a disputa entre Henrique II e seu grande súdito e antigo amigo Thomas Becket, arcebispo de Canterbury. O rei estava certo de que em Becket tinha o seu homem — não um simples servidor, mas um fiel camarada e colega no esforço comum. Foi por influência direta e esforço pessoal do rei que Becket se elegeu arcebispo. Henrique considerou que a influência da Igreja comprometiam os seus direitos reais. Planejou reconquistar o que fora perdido e, como primeiro passo, em 1162, nomeou seu leal servidor Becket para arcebispo de Canterbury, acreditando que assim asseguraria a aquiescência do Episcopado. Na realidade, ofereceu à Igreja um líder de incomparável valor e obstinação. Ignorou ou não percebeu os ominosos sinais da mudança na atitude de Becket e deu o seu segundo passo, com a publicação, em 1164, das Constituições de Clarendon”.

O desfecho foi fatal, Becket plantou cara ao Rei, o excomungou, e Henrique livrou-se dele, que morreu mártir. Tudo isso, o conhecemos em detalhe por aquele magnífico filme, Becket- O favorito do Rei. “Henrique passou os anos seguintes tentando recuperar o que perdera com um grande desfile de expiação por sua culpa. Fez peregrinações ao santuário do arcebispo assassinado. Sujeitou-se a penitências públicas. Em vários aniversários, despido até a cintura e humildemente ajoelhado, sujeitou-se a ser açoitado pelos monges triunfantes. Entretanto, o sombrio sacrifício de Becket não foi em vão. Até a Reforma, a Igreja conservou o sistema de tribunais eclesiásticos independentes da autoridade real e o direito de apelo a Roma, dois dos pontos principais pelos quais Becket desafiara o rei”. E acrescenta: “É uma prova da qualidade da época o fato de essas ferozes disputas, abalando as almas dos homens, terem sido travadas com tanto rigor e, apesar disso, com justiça. Nos conflitos e revolução modernos, em alguns grandes Estados, bispos e arcebispos foram mandados aos montes para campos de concentração ou atingidos por um tiro de pistola na nuca em um bem aquecido e brilhante iluminado corredor de prisão. Que direito temos de alardear uma civilização superior à dos tempos de Henrique II? Estamos mergulhados em um barbarismo ainda mais profundo por ser tolerado pela letargia moral e coberto com um verniz de confortos científicos”

E no final do longo capítulo, Churchill tece novos elogios a este monarca. “A Inglaterra teve reis soldados maiores e diplomatas mais sutis do que Henrique II, mas nenhum homem deixou marca mais profunda em nossas leis e instituições. Suas estranhas explosões de frenética energia não se esgotavam na política, na guerra e na caça. Como seus predecessores normandos e seus filhos, Henrique II era dotado de um instinto para os problemas de governo e a lei, e é aqui que se encontram suas realizações. Os nomes de suas batalhas desvaneceram-se com a sua poeira, mas sua fama viverá com a Constituição Inglesa e o Direito Comum Inglês planejou um sistema de tribunais reais que administrariam uma lei comum a toda a Inglaterra e a todos os homens (…) Ele não fazia ostentação do que estava executando; as mudanças que efetuou foram introduzidas gradualmente e sem legislação, de modo que a princípio mal foram percebidas. Raramente é possível dizer a data em que foi feita qualquer inovação; todavia, por ocasião da morte do rei, um homem perspicaz, olhando para o passado, poderia ter visto quanta coisa fora alterada nos trinta e cinco anos em que Henrique se assentou sobre o trono inglês. Henrique pôs à disposição dos litigantes nos tribunais reais um processo que para eles era novo — julgamento por Júri. Um advogado moderno, transportado para a Inglaterra do predecessor de Henrique encontrar-se-ia em ambientes estranhos; com o sistema legado por Henrique ao seu filho, ele se sentiria quase à vontade. Essa é a medida da grande realização do rei. Estabeleceu os alicerces do Direito Comum Inglês, sobre os quais construiriam sucessivas gerações. Surgiriam modificações no desenho, mas seu contornos principais não seriam alterados”.

Os filhos de Henrique, também se destacaram, embora por outros motivos. Ricardo, muito mais preocupado com a terceira cruzada, “esteve na Inglaterra apenas duas vezes por alguns breves meses durante os dez anos do seu reinado, Apesar disso, sua lembrança sempre entusiasmou os corações ingleses e parece ter representado através dos séculos o padrão do combatente”. Quanto a João, (o sem Terra), foi quem disparou o processo que culminou na elaboração da Carta Magna em 1215.

Assim aborda o tema Churchill: “Na ocasião, ninguém considerou a Carta como uma solução final para todas as questões importantes, e sua importância está, não nos detalhes, mas na ampla afirmação do princípio de que existe uma lei à qual a própria Coroa está sujeita. Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et lege — o Rei não deve estar subordinado ao homem, mas a Deus e à lei. Isto pelo menos é claro. Depois de duas ou três gerações, um estadista prudente não pensaria em governar a Inglaterra sem um Parlamento mais do que sem um rei (…) Quando se levam em conta todas as consequências, verifica-se que a nação britânica e o mundo de língua inglesa devem muito mais aos vícios de João do que aos trabalhos de soberanos virtuosos; isso porque foi através da união de muitas forças contra ele que se construiu de fato o mais famoso marco de nossos direitos e liberdades. Em todo o documento, ficou implícito que ali está uma lei que fica acima do rei e que nem mesmo ele pode violar. Esta reafirmação de uma lei suprema e sua expressão numa carta geral é o grande trabalho da Magna Carta; e só isso já justifica o respeito que os homens lhe dedicaram. O reinado de Henrique II, de acordo com as autoridades mais respeitadas, inicia o império da lei. Entretanto, o trabalho ainda estava incompleto, a Coroa ficava ainda acima da lei; o sistema legal que Henrique criou podia tomar-se, como mostrou João, um instrumento de opressão. Agora, pela primeira vez, o próprio rei está sujeito à lei. O princípio fundamental estava destinado a sobreviver através das gerações e erguer-se supremo muito depois de ter-se desvanecido no passado o cenário feudal de 1215. A Carta tornou-se no processo do tempo um testemunho duradouro de que o poder da Coroa não era absoluto”.

O escritor aponta também, a propósito do processo que culminou na Carta Magna, “que do conflito surgem as figuras de heróis, tanto guerreiros como estadistas, de cujas tribulações estamos separados por longas idades mas cujo trabalho e cuja perspectiva os unem a nós, como se lêssemos sobre seus atos e palavras no jornal da manhã. Stephen Langton, o grande arcebispo, foi o inabalável e decidido construtor dos direitos dos ingleses contra as pretensões reais, baroniais e mesmo eclesiásticas. Ergueu-se contra o rei João, ergueu-se contra o Papa. Um homem que trabalhou pela unidade da Cristandade através da Igreja Católica, mas também pelo interesses da Inglaterra contra o Papado. Aqui está um servidor fiel da Coroa, mas ao mesmo tempo um campeão da Carta, e de tudo quanto ela significava a ainda significa (….) A segunda personalidade que se destaca da agitada cena é Hubert de Burgh, um extraordinário líder de resistência à rebelião contra a monarquia. No ano seguinte, como sinal de pacificação, a Grande Carta foi mais uma vez proclamada no que seria substancialmente sua forma final. Tornou-se assim parte indiscutível da lei e da tradição inglesas.

Seguem-se os reis da dinastia Plantageneta -Henrique III, Eduardo I, II e III- cobrindo o século XIII e quase até o final do XIV, chegando à guerra das duas rosas, a disputa entre a casa de Lancaster e de York. Uma infinidade de detalhes que não é possível resumir, destacando-se as tragédias da Morte Negra (Peste) e da Guerra dos Cem Anos. “Neste período, vemos um estágio cavalheiroso e burguês de sociedade substituindo cada vez mais o puro feudalismo. Os órgãos do governo, a posse da terra, os sistemas militar e financeiro, as relações entre a Igreja e o Estado, tudo atingiu definições que perdurariam quase até os Tudors”- anota Churchill.

Aborda também a questão dos judeus que “sem ser vistos e sem fazer barulho, acomodaram-se no tecido social daquela época feroz. Estavam lá e não estavam lá; de tempos em tempos podiam ser muito úteis a altas personalidades com urgente necessidade de dinheiro; e a ninguém mais do que a um rei que não desejava pedir dinheiro ao Parlamento. O espetáculo da terra que podia, em ocasiões raras mas definidas, ser adquirida por quem quer que tivesse dinheiro levou os judeus ingleses a um caminho de espantosa imprudência. A terra começou a passar para as mãos de Israel, por compra direta ou, com mais frequência, por hipoteca”

E o tema da união inglesa, que tinha sido descuidada: “Em sua fatal preocupação com as possessões na França os reis ingleses haviam negligenciado o trabalho de estender seu domínio dentro da Ilha da Grã-Bretanha. Houve interferências intermitentes tanto na Gales como na Escócia mas a tarefa de conservar seguras as fronteiras recaiu principalmente sobre os ombros dos lordes de Fronteiras locais. Eduardo foi o primeiro dos reis ingleses a empenhar todo o peso dos recursos da Coroa no esforço de expansão nacional no Oeste e no Norte — a ele é devida a conquista das áreas independentes da Gales e o estabelecimento da fronteira ocidental. Procurou conquistar onde os romanos, os saxões e os normandos haviam todos malogrado. A terra da Gales de Llewellyn foi transferida para os domínios do rei. O filho do rei Eduardo foi proclamado como o primeiro Príncipe de Gales inglês”

Gales trouxe um acréscimo bélico importantíssimo para o povo inglês: “Essa foi uma presa que os conquistadores tomaram de suas vítimas. Na Gales do Sul, a prática do manejo do arco já atingira espantosa eficiência, da qual um dos lordes de Fronteira deixou um registro. Era um fato novo na história da guerra, que é também parte da história da civilização, merecendo ser mencionada como o triunfo do bronze sobre a pedra ou do ferro sobre o bronze. Pela primeira vez a infantaria possuía uma arma capaz de penetrar na armadura daquela época de choques ruidosos e que, pelo alcance e pelo ritmo de disparo, era superior a qualquer método jamais usado antes ou mesmo depois, até a introdução do fuzil moderno (…) O povo inglês estava nessa época de posse de uma arma dominadora, cujas qualidades eram absolutamente insuspeitadas no estrangeiro. O arco, manejado pela bem treinada classe de arqueiros, levou ao campo de batalha um tipo de soldado que não encontrava quem se lhe comparasse no Continente. Um exército inglês baseava-se agora igualmente nos cavaleiros com armaduras e nos arqueiros”.

E a Escócia, povo de revoltas continuas, ora ameaça, ora ajuda para a Coroa. “Tem sido dito com frequência que Joana D’Arc ergueu pela primeira vez o estandarte do nacionalismo no mundo ocidental. Todavia, mais de um século antes de seu aparecimento, um cavaleiro proscrito, William Wallace, saindo dos recessos do sudoeste da Escócia que lhe serviram de refúgio, encarnou, comandou e conduziu à vitória a nação escocesa. Os escoceses foram inimigos invencíveis. Só em 1305 é que Wallace foi capturado, julgado com toda cerimônia em Westminster Hall, e enforcado, estripado e esquartejado em Tyburn. Entretanto, a guerra escocesa foi um conflito no qual, como diz o cronista, cada inverno desfazia o trabalho de cada verão (…) A união das Coroas era a solução evidente e natural. Todavia, após terem falhado as tentativas inglesas, que se estenderam por diversos reinados de impor a união pela força, o revigorado orgulho da Escócia representou um obstáculo intransponível. O ódio ao inglês era a característica de um bom escocês. Embora nobres descontentes pudessem aceitar a ajuda inglesa e o pagamento inglês, a gente comum estava decidida a não se curvar diante do domínio inglês sob qualquer forma”.

E finalmente a Irlanda: “Se os reis ingleses visitassem regularmente a Irlanda ou nomeassem regularmente príncipes reais como delegados resistentes, poderiam ter sido estabelecidos laços estreitos e honrosos entre os dois países. Da maneira como aconteciam as coisas, quando o rei inglês era forte as leis inglesas geralmente se impunham; caso contrário, prevalecia uma frouxa anarquia céltica”.

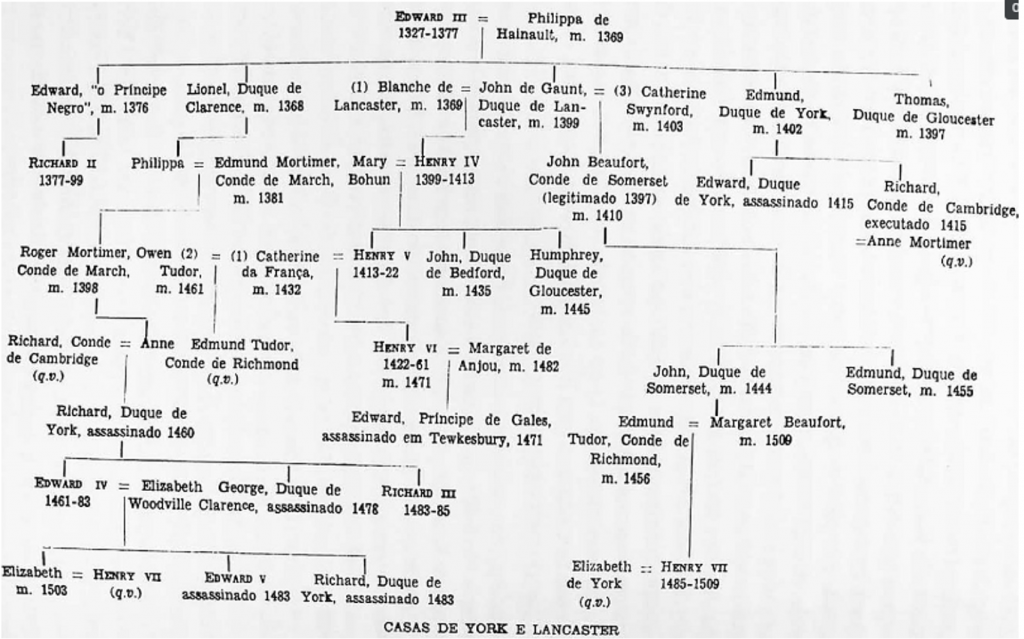

Chegamos ao seguinte capítulo- livro, com o Fim da Era Feudal. A guerra das rosas -Lancaster e York- com a sucessão de monarcas: Ricardo II –que se revelara como um déspota, aglutinava as classes baixas para governar a alta sociedade rural apoiando-se sob os ombros submissos da massa do povo. Ele foi considerado como um mártir das causas dos fracos e dos pobres. Henrique IV e Henrique V, o campeão da batalha de Azincourt, imortalizado por Shakespeare, e também em variadas versões cinematográficas.

Sobre Henrique V escreve Churchill: “Henrique V não era um soberano feudal do velho tipo, com interesses de classe que superassem barreiras sociais e territoriais. Era inteiramente nacional em seu ponto de vista: foi o primeiro rei a empregar o idioma inglês em suas cartas e mensagens mandadas da frente para a pátria; seus triunfos foram conquistados por tropas inglesas; sua política era apoiada por um Parlamento que podia afirmar que falava em nome do povo inglês (…) Nenhum soberano que já tenha reinado recebeu dos escritores contemporâneos elogios tão singularmente uníssonos. Ele era religioso, puro em sua vida, sóbrio, liberal, cuidadoso e, ainda, brilhante, generoso, veraz e honrado; discreto na palavra, previdente na opinião, prudente no julgamento, modesto na aparência, magnânimo na ação; um soldado brilhante, um sólido diplomata, um organizador capaz e um consolidador de todas as forças sob seu comando; o restaurador da Marinha Inglesa, o fundador de nosso direito militar, internacional e marítimo. Um verdadeiro inglês, com todas as grandezas e nenhum dos manifestos defeitos de seus antepassados Plantagenetas.”

Sobre o último rei desta dinastia, o polêmico Ricardo III, Churchill é também dos que pensa ser um impostor, cruel e assassino. Um assunto polémico na história da Inglaterra, antes de dar passo à dinastia Tudor, que tem sido abordado com elegância e acerto em filme magnífico.

Os distúrbios com a Igreja, as revoltas de Wyclif e os desdobramentos de John Huss na Boemia, prenunciavam também o que seria a reforma protestante, como anota um escritor protestante do século XVIII: “Esses homens foram as sentinelas contra um exército de inimigos até quando Deus enviou Lutero para rendê-los”.

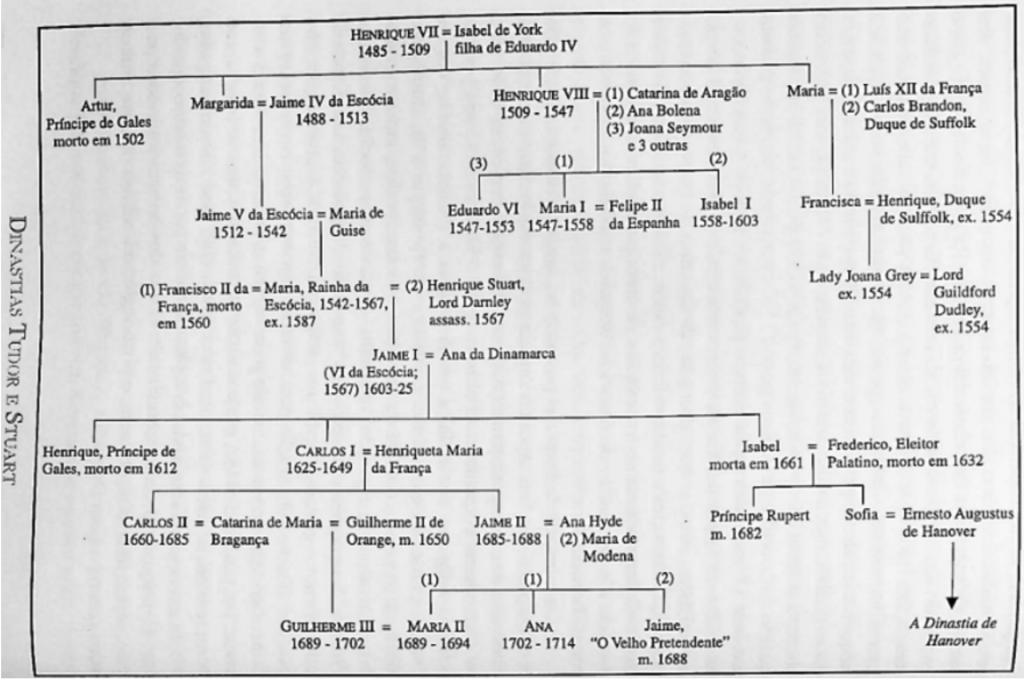

Chegamos, já no segundo volume, ao capítulo que aborda o Renascimento e a Reforma, a inauguração da dinastia Tudor. Assim Churchill descreve o panorama na época que Henrique VII assume o trono: “Era impossível governar a Inglaterra morando em Londres, no século XV. A máquina administrativa era muito primitiva, exigindo que se delegassem poderes. Assim, foram criados conselhos para administrar o norte e ás fronteiras gaulesas. Ao rei da Inglaterra o título de Senhor da Irlanda era tão irreal quanto o de Rei da França. Mas, um aliado poderoso estava ao seu alcance. A artilharia, que colaborara na retirada dos ingleses da França, agora facilitava sua incursão na Irlanda. A linguagem dos canhões era prontamente entendida na Irlanda. Mas, os canhões vinham da Inglaterra. Os irlandeses podiam usá-los, mas não fabricá-los. Aqui estava, por enquanto, a chave de um controle inglês sobre a política irlandesa. Henrique VII era um estadista imbuído das novas e inescrupulosas ideias políticas da Europa renascentista.

Henrique VII foi, provavelmente, o melhor comerciante a sentar-se no trono inglês (…) Os Tudor foram realmente os arquitetos de um sistema inglês de governo local, que perdurou quase sem modificação, até os tempos vitorianos”.

Henrique VIII e as consequências do seu reinado é, obviamente, assunto abordado com vagar por Churchill. A parceria com o Cardeal Wosley, de quem no final decidiu livrar-se, recolhem as palavras conhecidas do chanceler destituído (na hora de passar o bastão para Thomas More). “Se tivesse servido a Deus tão diligentemente quanto servi ao Rei, Ele não ter-me-ia desamparado na velhice. Logo depois, expirou. Colado ao seu corpo encontraram um cinto de pelo áspero, sob a camisa de fino linho holandês. O uso deste cilício era ignorado de todos os íntimos, exceto seu confessor”.

Não parece ter grande simpatia por Henrique VIII, o cismático fundador da Igreja de Inglaterra: “Henrique deixava bem claro que continuava inteiramente ortodoxo em matéria de doutrina, pois estava apenas aderindo aos princípios de Colet e outros notáveis teólogos que conhecera em sua juventude, segundo os quais se pode ser católico, embora criticando as instituições do papado. “Se Lutero” — declarou — “se tivesse limitado a denunciar os vícios, abusos e erros do clero, ao invés de atacar os sacramentos da Igreja e outras instituições divinas, tê-lo-íamos acompanhado e escrito a seu favor.” Após esta estúpida, embora razoável declaração, as negociações em Roma visando anular o casamento do Rei encontraram obstáculos ainda maiores. Mas, a oposição sempre servia de estímulo a Henrique e, além do mais, estava decidido a mostrar que não brincava (…) A Reforma na Inglaterra obedeceu, como vemos, a um processo lento. Um monarca oportunista, marchando cautelosamente, acabou libertando o país totalmente da administração romana. Apoiara o papado durante alguns dos seus anos mais críticos, e em troca pudera exercer amplos e devastadores poderes que habitualmente competiam ao próprio Papa ou alguns dos seus delegados visitantes. A Inglaterra, por isso, estava mais acostumada do que qualquer outra província da cristandade, a ver o poder papal ser exercido por clérigos ingleses, o que tornou mais fácil a transferência desse poder à Coroa (…) O próprio Henrique redigiu uma carta descrevendo sua posição como “Rei e Soberano, não reconhecendo nenhum superior na terra, mas só a Deus, e não sujeito às leis de nenhuma criatura terrestre.” Entre a Inglaterra e Roma passou a haver um abismo.

A oposição católica que Henrique teve de enfrentar, também é abordada por Churchill: “A resistência de More e Fisher à supremacia da coroa sobre os negócios da Igreja foi uma oposição nobre e heroica. Eles reconheciam os defeitos do sistema católico imperante, mas odiavam e temiam o agressivo nacionalismo que estava destruindo a unidade do mundo cristão. Viam que o rompimento com Roma implicava nova ameaça de um despotismo sem peias. More colocou-se em primeiro plano como defensor do que o pensamento medieval tinha de melhor. Representa para a História o universalismo, a crença em valores espirituais e seu instintivo senso de transcendentalismo. Henrique VIII matou de uma cajadada não só um sábio e inspirado cavalheiro, mas também um sistema que, embora na prática tivesse falhado em alcançar seu alto objetivo, durante muito tempo alimentou os mais brilhantes ideais da humanidade (…) A definição de governo feita por Tomás More, como sendo ‘uma conspiração de homens ricos procurando seu próprio bem-estar econômico sob nome da comunidade’, adaptava-se perfeitamente à Inglaterra dessa época. Impossível não lembrar daquele Filme Magnífico que relata, com elegância e qualidade, estes fatos que mudaram a historia de Inglaterra.

O governo de Henrique VIII, é amplamente abordado nos anos posteriores à separação de Roma, com o protagonismo alguns dos seus conselheiros, como Tomas Cromwell, um ex-soldado na Itália, vendedor de roupas e agiota, fizera sua aprendizagem em negócios de Estado com Wosley, mas aprendera também as lições da queda do mestre. Implacável, cínico, maquiavélico, Cromwell era um homem da Nova Era. Antes dele, a política governamental era, desde séculos, não só feita, como dirigida pela corte. Tomás Cromwell reformou inteiramente esses métodos durante os dez anos em que esteve no poder. Quando caiu, em 1540, a política já passara da corte para a esfera dos departamentos governamentais. Sua maior realização, quiçá, embora não tão dramática quanto sua outra obra, foi a de ser o precursor do sistema de governo da moderna Inglaterra. Cromwell é o olvidado arquiteto de nossos grandes departamentos de Estado”.

Segue-se o reinado de Maria, filha de Henrique e da rainha espanhola, Catarina de Aragão: “Maria nunca avaliara devidamente o quanto o povo, principalmente em Londres, ligava a ideia do catolicismo a influência estrangeira. Na verdade, Henrique VIII a ensinara a agir assim, mas o sentimento era mais antigo do que isso. Tinha nas mãos a Bíblia em inglês e o Livro de Orações, havendo uma generalizada, embora superficial obediência à crença reformista. A igreja luterana adaptava-se bem a monarquia, até ao absolutismo. O calvinismo, porém, tal como se difundia na Europa, era uma força dissolvente, uma solução de continuidade na evolução social. Com a volta à atividade dos exilados do tempo de Maria Tudor, uma verdadeira bomba foi colocada junto aos alicerces da Igreja e do Estado inglês, pondo-os em perigo. Um reinado curto, cuja aliança com o Império espanhol, Felipe II, não vingou.

Segue-se o longo reinado de Isabel I, filha de Ana Bolena, por quase 50 anos, onde há a retomada do anglicanismo e um controle forte da Coroa. “Isabel sabia que os puritanos eram talvez os seus súditos mais leais, porém temia que sua atuação violenta pudesse não só provocar o temível conflito europeu, como pôr em perigo a unidade do próprio reino. Nem a soberana, nem seu governo, atreviam-se a ceder um milímetro de sua autoridade. O momento não era oportuno para uma guerra ou um levante religioso interno”. Churchill mergulha no tema das disputas com Espanha, a tragédia da Armada de Felipe II, mas parece-me que, como é natural, tem uma visão completamente inglesa do assunto, o que difere da perspectiva de historiadores espanhóis.

A morte de Isabel abre a porta para a dinastia dos Stuart com Jaime I, filho de Maria Stuart, executada pelo governo isabelino. Revivem as esperanças dos católicos, pois a mãe de Jaime era sua defensora, e acontece a conhecida “conspiração da pólvora”, pilotada por Catesby, e por Guy Fawkes.

Anota Churchill acerca desta época: “Apesar de viverem numa época em que os recursos gráficos e postais eram ineficientes, os comitês, embora bem distantes uns dos outros, terminaram a tarefa em 1609. Nove meses foram suficientes para o trabalho da revisão, e, em 1611, a versão autorizada da Bíblia foi editada pela imprensa real. A Bíblia era geralmente a versão autorizada do Rei Jaime I. Cerca de 90 milhões de volumes completos foram, ao que parece, publicados, somente em língua inglesa. Foi traduzida para mais de 760 idiomas. A versão autorizada é ainda hoje a mais popular, na Inglaterra e Estados Unidos da América do Norte. Essa pode ser considerada a maior realização de Jaime, pois a iniciativa dependeu muito dele. O pedante escocês fez mais do que podia. Os estudiosos que produziram essa obra-prima permanecem, na maior parte no anonimato ou no esquecimento. Todavia, eles ligaram para sempre, nas letras e na religião, os povos de língua inglesa em todo o mundo”

E também o início dos territórios americanos, que são povos de língua inglesa: “a prosperidade da Virgínia proveio de uma causa inédita e inesperada. Por acaso, plantou-se tabaco e o solo provou ser benevolente. O tabaco havia sido introduzido na Europa pelos espanhóis e o hábito de fumar se espalhava depressa. A procura do fumo, por isso, era grande e crescente, resultando da colheita das plantações de Virgínia um lucro bastante alto. As pequenas propriedades foram compradas, formaram-se grandes plantações e a colônia começou a prosperar. À medida que se desenvolvia e enriquecia, sua sociedade passava a imitar a Mãe-Pátria, com os ricos plantadores no lugar dos nobres”.

Carlos I, filho de Jaime, será o rei que disparará a Guerra Civil. Casado com uma francesa católica, com tendência ao absolutismo, despertou ânimos do povo que “sentia que sua sobrevivência e salvação estavam para sempre ligados a vitória da crença reformista, e por isso observavam atentamente todo episódio que marcava seu avanço ou recuo. Um desejo intenso de a Inglaterra liderar e levar a bom termo a causa protestante, onde ela surgisse, empolgava o Parlamento muito mais do que os assuntos da política doméstica. Afirmou-se que o progresso do mundo rumo ao governo de si mesmo teria sido paralisado, não fosse a força proporcionada por motivos religiosos, no século XVII (….) O passado representava quase uma Constituição escrita, de que a Coroa estava ameaçando afastar-se. Mas, a Coroa também auscultava o passado, encontrando muitos precedentes de caráter diverso, especialmente nos últimos cem anos, do mais amplo exercício da Prerrogativa Real. Tanto o Rei, como o Parlamento, tinham código doutrinário sobre o qual repousavam com sincera convicção. Isso conferiu certa grandeza e comoção a luta que estava para vir”.

Acontece a Guerra Civil que, como se mostra no filme que é um ensaio biográfico sobre Oliver Cromwell, tenta resgatar as prerrogativas do Parlamento -especialmente dos Comuns- perante a Coroa. O assunto é muito complexo, nada assemelhável às guerras e revoluções de hoje. “Os excessos e fanatismos dos puritanos, sua guerra contra a Igreja, sua conivência com os invasores escoceses, despertaram antagonismo de que a outrora desamparada Corte era apenas espectadora, mas de que a Coroa poderia, com paciência e sabedoria, emergir, mutilada, mas firme. A partir desse momento a luta não era mais entre o Rei e o povo, mas entre as duas teses e os dois modos de pensar que até a confusão da Idade moderna disputaram a hegemonia política na Inglaterra (…) Segundo as palavras de Cromwell, “a religião não era, de início, a causa da luta, mas Deus finalmente fez com que dela se cogitasse; e aquilo que se pensava ser coisa supérflua, provou afinal ser a coisa mais preciosa para nós.”

O povo inglês reclama dos seus direitos, e alavanca o Parlamento. Mas um Parlamento sem monarca se transforma num caos. Atitudes condenáveis, mesmo pelos revolucionários, como um “canhoneio direto sobre a Rainha, pelo almirante parlamentarista, foi considerado indesculpável e indecente numa época em que ainda se tomavam em consideração coisas como sexo, hierarquia e cavalheirismo (…) Fragorosamente derrotado no campo de batalha, como também o fora antes na contenda parlamentarista, Carlos era ainda, fora de qualquer dúvida, a figura mais importante na Inglaterra. Todos eram a favor do Rei, desde que Sua Majestade fizesse o que eles desejassem”. E conclui o escritor esta passagem com uma consideração absolutamente britânica: “Está aqui um aspecto típico que distingue a Revolução Inglesa das demais: aqueles que vencem pela força sabem que isso não lhes dá segurança ou estabilidade. Nada é mais característico do povo inglês do que sua instintiva reverência, mesmo numa rebelião, pela Lei e pela Tradição. Os próprios homens que haviam destruído o poder do Rei estavam plenamente convictos de que somente poderiam fazer algo construtivo usando a lei em seu nome”.

Talvez por isso, Churchill -que não esconde sua pouca simpatia por Cromwell- aproveita para fazer suas críticas. “A história da segunda Guerra Civil é curta e simples. O Rei, os Lordes e os Comuns, proprietários de terras e mercadores, a City e a zona rural, bispos e presbiterianos, o exército escocês, o povo galês, a esquadra inglesa, todos estavam contra o exército do “novo modelo”. O exército derrotou a coligação. E à sua frente estava Cromwell. Em fins de 1648 tudo estava terminado. Cromwell era ditador. Os realistas foram esmagados; o Parlamento transformara-se num fantoche; a constituição, numa fantasia. Os escoceses foram repelidos; os galeses mandados de volta às suas montanhas; a esquadra, reorganizada; Londres, intimidada. O Rei Carlos, no ermo castelo de Carisbrooke sobrou para saldar os débitos. O preço era sua própria vida”. A modo de epígrafe, acrescenta o escritor: “Foi na queda que o Rei alcançou sua grandeza. No seu reinado turbulento e infeliz, por certo tomou muitas atitudes erradas. No derradeiro instante, porém, os fados lhe confiaram o papel realmente magnífico de indiscutível campeão dos direitos e da liberdade, não só da Inglaterra, mas da Grã-Bretanha”

De volta a Cromwell: “Não nos devemos deixar iludir pelos escritores vitorianos, encarando este triunfo dos Ironsides e de Cromwell como uma espécie de vitória da democracia e do parlamentarismo sobre o direito divino e as caducas ideias do velho mundo. Foi, tão-só, o triunfo de cerca de 20.000 militares fanáticos, resolutos, cruéis, disciplinados, sobre tudo o que a Inglaterra já almejara ou planejara. Para uma recuperação foram necessários longos anos de incessante agitação. Assim, a luta, pela qual temos hoje tanta simpatia, que começou visando a urna monarquia constitucional e limitada, acabou levando à autocracia da espada. O cidadão severo, temível, eletrizante, cuja carreira errática, oportunista e egocêntrica ainda se mantém ímpar nos anais da História, era agora o senhor absoluto. Os doze anos seguintes nada mais foram que o registro de seus vaivéns, bem intencionados, mas inquietantes”.

Abre-se assim o caminho da Restauração da Monarquia, último capitulo do segundo volume. Anota Churchill: “A república inglesa já existia, mesmo antes da execução do Rei. A 4 de janeiro de 1649, a totalidade dos membros da Câmara dos Comuns, que servia aos propósitos de Cromwell e do exército, resolvera que o “o povo é, pela graça de Deus, a origem de todo poder legitimo, que os Comuns da Inglaterra, reunidos no Parlamento, escolhidos pelo povo que representam, têm o poder supremo da Nação”. A campanha de Cromwell, em 1649, na Irlanda, foi também travada a sangue frio, igualmente imbuída daqueles sentimentos hauridos do Velho Testamento, que dominavam o espírito dos puritanos. A fibra e os riscos a que os irlandeses estavam expostos provavelmente os levaram a se unirem em torno da tolerância católica e da monarquia, e baseando nisto eles poderiam ter feito sólida aliança com os realistas protestantes. Cromwell acreditava que havia poupado maior derramamento de sangue. Mas, isso não foi o que aconteceu. A guerra continuou de maneira furiosa durante mais dois anos depois de haver ele partido da Irlanda. A consciência humana deve sentir náuseas ante a imagem de um pseudo-Deus, faccioso, concebido pela mente de um político ambicioso e interesseiro, para quem as palavras “justiça” e “misericórdia” serviam de escárnio. Nem sequer a segurança do Estado pode ser invocada como atenuante. Cromwell, na Irlanda, dispondo de uma força imensa e usando-a com impiedosa perversidade, aviltou os padrões da conduta humana e obscureceu sensivelmente a marcha da Humanidade. Os massacres de Cromwell na Irlanda encontram paralelo na história de todos os países durante a Idade da Pedra”

Anota ainda Churchill: “O procedimento de Cromwell foi um impacto contra tudo isso. Através de um permanente processo de terror, por uma iníqua política de conquista de território, pela prescrição virtual da religião católica, sem falarmos nos acontecimentos sangrentos já citados, ele abriu novos abismos entre nações e seitas. “O inferno ou submissão!” — eram os termos do dilema que impôs à população local. Em troca, durante 300 anos, essa população vem usando como símbolo do mais profundo ódio, esta expressão: “Que a maldição de Cromwell caia sobre vos! As consequências da administração de Cromwell na Irlanda atingem ali, até hoje, a política dos ingleses. Para saná-las têm sido vãos os esforços e a lealdade das gerações sucessivas. Durante certa época tal ressentimento se tornou um poderoso obstáculo à harmonia dos povos de língua inglesa em todo o mundo. Sobre nossas cabeças ainda pesa a ameaça da “maldição de Cromwell”.

Estende-se o escritor sobre a figura de Cromwell, que dará passo à volta da monarquia: “Cromwell, embora hábil e cruel quando as circunstancias o exigiam foi sempre um ditador relutante e que vivia pedindo desculpas. Ele próprio reconhecia e deplorava o caráter arbitrário do seu governo, mas não hesitava em persuadir a si mesmo de que tal autoridade emanava tanto do Alto como de baixo. Não era ele o novo Moisés, o Protetor predestinado do povo de Deus, incumbido de conduzi-lo a Terra prometida, se ela realmente pudesse ser descoberta? Não era ele o único condestável disponível para guardar as várias formas de devoção desta nação? E especialmente na esfera civil, os bens dos servos de Deus, que haviam estado no lado certo, contra os conspiradores realistas ou os aloucados e vorazes igualitários? Não era ele o Lorde General instituído pelo finado Parlamento, capitão de todas as forças armadas, único herdeiro de toda a autoridade do Estado e, como ele mesmo dizia, “uma pessoa que tinha poder ilimitado sobre três nações?” O problema para Cromwell, agora, era encontrar um Parlamento dócil e útil, temente a Deus e cônscio de sua missão, para auxiliar e confortar o Lorde Protetor em sua missão. Procurava um Parlamento cuja autoridade o livrasse da pecha de um despotismo semelhante àquele que o levava a punir o “rei sanguinário”; que sustentasse e discretamente corrigisse suas iniciativas, sem, evidentemente, divergir de seus ideais e criar-lhe obstáculos. Parlamentos assim, porém, não existem. Eles são esquisitos: tendem a formar opiniões coletivas próprias, inspiradas nas de seus eleitores. Cromwell desejava um Parlamento que lhe conviesse, para limitar seu próprio poder ditatorial, sem opor-se à sua vontade, e lutava para consegui-lo”.

Sem monarca, com a república -proclamada mas ineficaz- e com um parlamento desnorteado, Cromwell acabara se tornando Lorde Protetor da Inglaterra, depois de rejeitar a coroa que lhe foi oferecida pelos Comuns. Na verdade, um inglês não consegue funcionar sem Rei, mesmo que não concorde com as atitudes do monarca. “Para a grande parte da população o governo de Cromwell manifestou-se na forma de inúmeras e miseráveis pequenas tiranias, tornando-se assim o mais odiado governo inglês de todos os tempos. Pela primeira vez o povo inglês sentiu-se governado por um órgão central onde sua voz nem sequer era ouvida (…) Embora Cromwell tenha facilmente convencido a si próprio de que fora escolhido por Deus como o Supremo Chefe de Estado, estava sempre pronto a compartilhar seu poder com outros, desde que eles concordassem consigo. Tinha vontade, até mesmo ansiedade, por governar através de um Parlamento, desde que este aprovasse as leis e taxas que ele quisesse. Mas nem suas predileções, nem seus expurgos, induziram o Parlamento a cumprir sua vontade. Por várias vezes foi forçado a usar a espada ou ameaçar de usá-la, e o governo que ele procurou fazer um meio termo constitucional entre a anarquia e o absolutismo, na pratica tornou-se uma autocracia militar”.

E conclui Churchill: “Temos visto a técnica do terror aplicada em nossa época com “cromweliana” brutalidade e em escala muitíssimo maior. Conhecemos suficientemente os déspotas, seus impulsos e capacidades, e não podemos adotar a filosofia dos nossos antepassados. Urge relembrar o princípio básico de que a matança em massa de pessoas desarmadas mancha para sempre a memória dos conquistadores, não obstante eles tenham triunfado”.

Com a morte de Cromwell, após uma curta tentativa de sucessão por um dos seus filhos, também como Lorde Protetor, abre-se o caminho para a volta da monarquia, a restauração dos Stuart, na figura de Carlos II. “Um dos líderes militares rejubilou-se por ver que um parlamento livre poderia ser convocado, e que tal parlamento certamente reporia Carlos II no trono: Estava sinceramente convencido que o grosso do povo inglês estava cansado de experiências constitucionais e ansiava pelo retorno da monarquia. Evidentemente, o povo desejava que o Rei pudesse desfrutar de novo sua vida. Esta simples expressão, partida do coração do cidadão-comum também ecoava nas fileiras e criava um ambiente favorável ao Rei (….) Foi assim, não pela primeira vez nem pela última, que a teologia dependeu das armas; e, afinal, foi a aliança de Anglicanos e presbiterianos contra seu inimigo comum, os Independentes, que restaurou a monarquia e a Igreja Estabelecida”.

Mas Carlos era um monarca alegre e superficial que “valendo-se da indiferença, escudou-se numa atitude de tolerância. Realmente, ele não se preocupava com assuntos espirituais. Se um cavalheiro quisesse tornar-se religioso, talvez Roma lhe desse a maior satisfação. Mas, então, isso causaria muita atribulação, e não era a Igreja Anglicana o baluarte do trono? Ele desejava que todo o fervor religioso esfriasse e se abatesse. Por que criar mais dificuldades neste mundo, em nome do “outro”? Por que maltratar pessoas por motivo de não concordarem com os vários, duvidosos e discutíveis métodos de obter salvação?”.

“É nesta época que pela primeira vez, notamos o uso dos nomes Whig (liberais) e Tory (conservadores), que dividiram a Ilha Britânica, politicamente, por quase duzentos anos. Embora a raiz da luta ainda fosse de ordem religiosa, foi no reinado de Carlos II que as ideias liberais se livraram de suas bases sectárias. O espírito público da Inglaterra elevava-se, das rasteiras intrigas religiosas para assuntos mais sérios, embora menos pitorescos. O impulso da controvérsia religiosa, que até então tinha sido de importância vital para o progresso político a partir desse momento passou para o segundo plano. A sombria contenda de credos e seitas sucedeu a esquálida, mas muito menos racional ou incontrolável disputa dos partidos”.

Assim recolhe o escritor em jocosa perspectiva o sentir da época: “Um Tory é um monstro com cara de inglês, coração de francês e consciência de irlandês. Uma criatura de testa grande, boca enorme, pernas flexíveis e sem cérebro. São uma espécie de porcos selvagens, que extirpariam a Constituição … que com métodos políticos dúbios fariam explodir de uma só vez os dois baluartes de nossa liberdade, o Parlamento e o Júri; transformando o primeiro num parlamento a moda de Paris e o segundo em meros instrumentos manejados a bel-prazer pelos juízes.” Os Whigs, por sua vez, “só falam de uma nova luz e profecias, rendas espirituais, vida interior, emanações, manifestações, determinações … para o que também sua voz estridente e fanhosa acrescenta não pequena ênfase … Eles monopolizam tudo e clamam sem cessar: “Ruína! Ruína!”

A morte súbita de Carlos II, cede o trono ao irmão, Jaime II, conhecido como católico, protagonista de gestos que “perturbaram todo o reino. Os métodos de absolutismo que estavam sendo usados para restaurar a religião católica causavam mais pavor do que o próprio absolutismo. Estava claro que o Rei, com toda a manifesta resolução de sua natureza, estava ativamente empenhado em subverter a religião e a Constituição do país. Durante os anos de 1686 e 1687 Jaime manteve o Parlamento obediente e usou seu poder de graça para colocar os católicos-romanos em posições-chaves”. Uma nova revolução em 1688 expulsa o Rei da Inglaterra, para entregar o trono ao holandês Guilherme de Orange. A dinastia Tudor e Stuart chegava ao seu fim. E após essa transição holandesa –de família aventureira, como apontam historiadores de renome– a coroa abrirá passo para a dinastia Hannover. São os germânicos -novamente- governando a Inglaterra, como até os dias de hoje, com a dinastia Windsor, nome adaptado ao inglês, da dinastia alemã, Saxe-Coburgo. Mas como advertimos no início -da mão do escritor prêmio Nobel- todos os povos que invadem -pela força ou pela sucessão dinástica- as Ilhas Britânicas, acabam se transformando no próprio povo Inglês. Algo absolutamente peculiar, muito britânico, que de algum modo se pode resumir neste parágrafo do escritor que põe um ponto final a esta trajetória histórica: “Os ingleses costumam admirar os homens que não tentam dominar os acontecimentos ou torcer o destino; que sabem contemporizar cumprindo seu dever de todos os dias, até a ocasião em que se certificam de que a maré está no ponto máximo do fluxo ou do refluxo; e então, demonstrando senso de oportunidade e completo desprendimento, caráter e sentimentos firmes e puros, movem-se vagarosa e cautelosamente rumo aos óbvios objetivos da Nação”.