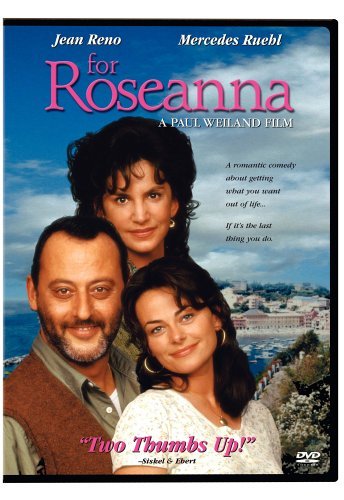

PARA ROSEANNA

PARA ROSEANNA (Roseanna’s Grave) Dir: Paul Weiland. Jean Reno, Mercedes Ruehl, Polly Walker, Mark Frankel. 93 min. 1997

Existe o filme perfeito? Quer dizer, aquele filme redondo, que transpõe para a tela, sem deixar nenhum fio solto, tudo o que pensamos sobre este ou aquele assunto? Deste modo o filme será perfeito se tem a virtude de ser, principalmente, o acabado tratado das nossas teorias. Convenhamos que é muito pedir. E quando o assunto é o amor, o romantismo, tão levado e trazido -e pouco compreendido, seja dito de passagem- o desafio em que embrenhamos o coitado diretor de cinema é superlativo.

Mas há pessoas que não se acabam de convencer de semelhante utopia, e por isso, talvez, não aprovam de bate pronto nenhum filme. Sempre se poderia ter mostrado aquele aspecto, eliminar outro, usar uma perífrase, carregar o diálogo, encurtar os finais…Enfim, que querendo ou não, passam a vida corrigindo o que outros fazem e perdem a oportunidade de saborear tantas coisas boas que nos serve o cinema. É como o plano perfeito, a agenda irrepreensível, onde tudo está absolutamente previsto; como a culinária refinadíssima que precisa de ingredientes exatos. Bom será almejar tudo isso, mas com a sensatez de não morrer de fome, ou de desperdiçar miseravelmente o tempo e a vida à espera do programa com qualidade total.

Não, provavelmente não existe o filme perfeito. Como também é inútil a velha tentativa de comparar filmes, de elaborar as listas dos melhores, e desses confrontos que mesmo sendo de elementos de ficção não são por isso menos odiosos. Odiosos e inúteis. Pois comparar é, de um modo ou outro, excluir. E a exclusão pode ser perda considerável. Não existe o filme perfeito, nem o cinema pretende esgotar o tema. Seria uma pretensiosa tentativa de delimitar a vida, e padronizar o ser humano no universo do amor, que é disso que trata o filme que nos ocupa. Existe sim o filme original, e Para Roseanna é um deles. Um notável filme original, uma variação audaz sobre um tema manuseado por todos, maltratado até.

Esta é a contribuição que podemos esperar do cinema, quando ele é bom, quando se ancora em valores e mostra, sem vergonha, o valor da fidelidade, o amor pela mulher que se idolatra, e que -nunca melhor dito- vai além da própria morte. O amor é tão complexo e tão simples como a luz, realidade de difícil abrangência vital, seja na literatura, na filosofia, na arte e, naturalmente, nas imagens fílmicas. É algo muito grande para querer visualizá-lo em simples vista de olhos. Poderemos captar as facções do amor, a riqueza dos seus elementos. E o artista que nos apresenta o amor, o faz decompondo-o através da sua retina, como o prisma revela o espectro da luz que o atravessa; daí a variação colorida, que enfatiza uma ou outra tonalidade, ou se apresenta em tímido dégradé. Cores reais, em variação proporcional com o poder de refração da alma que peneira o amor. Matiz parcial, não perfil acabado, definitivo. Mas de traços reais, verdadeiros.

Questão diferente são as deformações do amor, reflexos disformes de uma retina opaca que, impermeável à luz do amor, gera as imagens azedas do próprio egoísmo. E desta variante o cinema, infelizmente, está saturado. Não há luz, nem imagem, nem colorido. São negativos gastos, clichês de uso comum, que revelados no líquido das paixões descobrem a reprodução do amor próprio. E, banalizado, o amor-desbotado é mostrado em Polaroid cinematográfico: tudo muito rápido, toma lá dá cá, onde o máximo expoente de romantismo vem representado pela mocinha que, de roupão, cozinha ovos mexidos com bacon para o macho de turno que se espreguiça, ainda, na cama. Os nomes…bem, não importam tanto assim, nem mesmo o cardápio tem algo de toque pessoal neste desjejum-fim-de-festa com sabor de “fast-food”.

Para Roseanna é um canto ao amor. Um canto alegre, com sabor de comédia; sério com a firmeza da lealdade, da consciência de missão; apaixonado e vibrante, pois conserva o vigor do amor jovem; é um canto forte como a morte, traço do verdadeiro amor no dizer do autor bíblico. Daí a originalidade do filme, o argumento peculiar. Roseanna é a esposa de Marcello, dono de um bar numa aldeia italiana. Esposa doente, que aguarda a morte. O cemitério da cidade está quase lotado, sobram poucas sepulturas. E Roseanna quer, como último desejo, ser enterrada junto de Marcellina – a filha única do casal, já falecida. Marcello, que não poupa recursos em cuidar de Roseanna, dedica o melhor dos seus esforços protegendo a vida dos habitantes da vila, cuidando dos doentes, prolongando a sobrevivência dos moribundos, para evitar uma inflação de mortes que, fatalmente, acabariam ocupando a vaga destinada a Roseanna. Zela pelo túmulo da esposa, como o cavaleiro medieval defendia a honra da donzela. Um verdadeiro D. Quixote, que enfrenta os moinhos da caducidade humana, e faz das tripas coração para preservar o sepulcro que será de sua Dulcineia.

Surpreende como um argumento tão incomum, que facilmente poderia desembocar no grotesco, sustente com classe todo o filme. Os toques cômicos -que por força existem- são adequados, na dose certa. As pontas tristes, como se o canto de amor entoasse uma breve elegia, são também comedidos. E a própria Roseanna, que fala da sua morte com naturalidade, aparece encarnada numa Mercedes Ruehl, fantástica, cheia de viço e jovialidade. Até com leve tom de ressaca na voz, que lembra os bons tempos da Lauren Bacall. E Jean Reno -o Marcello quixotesco- que alterna as trapalhadas de bombeiro salva-vidas, com uma delicadeza que comove, com um amor que nem questiona -nem sabe de revolta- a morte certa da mulher que ama, e para a qual quer construir mais do que túmulo um mausoléu. É como se a morte fosse um detalhe a mais, para o amor que se mede com os parâmetros da eternidade.

Na verdade tudo isto -Roseanna, a morte, e a sepultura- é uma simples desculpa para falar descaradamente de amor, de carinho, de fidelidade, de alma grande. É como um conto, que sonhamos e vivemos, embalados numa trilha sonora sob medida. O diretor deixa escapar o italiano, entre uma cena e outra, sabendo que a crítica apontará como defeito que o filme não seja falado integralmente nessa língua. Mas, já dizíamos, não existe o filme perfeito; e no espectro do diretor, as cores que ele domina para tocar nossa sensibilidade são de tonalidade inglesa.

Precisamos, vez por outra, destas lufadas de ar fresco, apologias do romantismo, para recuperar o fôlego que a violência e o mercado negro do amor ressequiram. Ternura amorosa, disfarçada de aventura quixotesca, que a faz politicamente correta, como os amores de um louco. Loucura que faz cicatrizar as feridas da alma, machucada e descrente. Quê mulher não gostaria de ter um Marcello do seu lado, durante toda a vida….e depois, na eternidade? Neste mundo que vira o milênio nunca saberemos ao certo se o que faltam são Dom Quixotes, ou se a carência é de Dulcinéias que, pensando não existirem cavaleiros andantes, entregam os pontos e assumem uma atitude vil, como as moças da pousada, que em ouvindo de boca do fidalgo serem chamadas donzelas, riam -com riso triste- por ser o seu ofício outro muito distante. Talvez a ausência seja mútua, porque a desconfiança na virtude do outro atinge ambas as partes. E justamente por isso é possível recuperar o romantismo, se houver boa vontade, se reaprendemos a acreditar na condição humana. As loucuras de D. Quixote, nestes tempos, encontrarão eco certo em novas Dulcinéias, que esperam o convite, gentil, que as desperte. Mas para isso é preciso coragem, desprender-se das caricaturas, do amor “fast-food”, que tem sabor ketchup, porque tudo é homogêneo, de plástico, descartável. Esses nada sabem de romantismo, nem na vida, e muito menos na morte. Ninguém lhes construirá um mausoléu, pois são amores de atacado, próprios de vala comum.

Imagino que é destes amores dos que falava Unamuno no comentário à vida de D. Quixote e Sancho, quando dizia que para os que muito amam, é o amor a uma mulher algo subordinado na vida; e é o principal para os que amam pouco. O amor verdadeiro é doação, quer o bem de quem se ama, e não procura com fruição obsessiva o próprio benefício, monopolizando a existência. Por isso dura sempre; é único, irrepetível. E o desgarrão da morte, doloroso, mas enfim detalhe temporal, que não extingue o que é eterno.