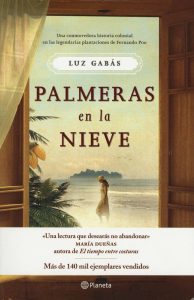

Luz Gabás: “Palmeras en la Nieve”.

Luz Gabás: “Palmeras en la Nieve”. Temas de Hoy. Madrid. (2012). 736 pgs.

Tenía este libro en mi estante hace ya algún tiempo, esperando la ocasión oportuna. Tapas duras, voluminoso, en fin, de esos que no puedes andar llevando por ahí, y mucho menos en estos tiempos donde los que todavía disfrutamos leyendo en papel somos vistos como antediluvianos. La ocasión la brinda un corto periodo de vacaciones, donde puedes leer en tu cuarto, sin necesidad de grúas para cargar el libro, sin que nadie te mire como un genuino representante del anacronismo.

Las palmeras son de la Guinea Española, de la Isla de Fernando Poo -aquella que se convirtió en expresión para designar lo lejos que algo estaba. Así me llega el recuerdo de la infancia -ni que te fueras a ¡Fernando Poo! – junto con la otra provincia, Rio Muni, que aprendíamos en el colegio, en los años 60 cuando no se respiraban aires de independencia.

La nieve es de los Pirineos de Huesca, de donde es natural la autora -Monzón- que pertenece a una familia de los que se fueron a las colonias. Parece que de aquella región -Pasolobino le llama, Cerler en el mapa- muchos emigraron en busca de un futuro mejor en la Africa ecuatorial española. Por eso, la novela es una historia que Luz Gabás tenía que contársela a ella misma, y al lector. Con esa habilidad tan especial que tienen las escritoras de introducirse en los hechos históricos, contarlos como historias de familia, y rellenarlo con la ficción, rica en detalles que es lo que construye la novela y los personajes. “Leyendo árboles genealógicos, una de sus grandes pasiones, Clarence se podía imaginar cómo fluía la vida sin grandes cambios: nacer, crecer, reproducirse y morir. La misma tierra y el mismo cielo”.

La historia de una familia de emigrantes, una verdadera saga, donde hay de todo, gente de todos los pelajes. Aventuras y heroísmos, miseria y bajezas, y silencio, mucho silencio, que la novela se empeña en desentrañar. “Sabía que lo que entraba en la mente por los sentidos cuando uno era joven, allí se quedaba mientras la experiencia de los años iba dejando cicatrices. Los auténticos montañeses no mostraban sus sentimientos en público, aunque ese público fuera la propia familia”,

Uno de los protagonistas, Kilian, me recuerda al príncipe idiota de Dostoievski, romántico y soñador, bueno como el pan, y al que las cosas se le complican porque se le escapan de las manos. “La sensibilidad que llenaba ese cuerpo tan grande y lo desbordaba a pesar de los esfuerzos de su dueño por aparentar frialdad y desapego. Kilian sufría por dentro. No tenía que resultar nada fácil controlar unos sentimientos de compasión, de humanidad, e incluso ternura, en un universo de hombre embrutecidos por el duro trabajo y el clima extremo”

La lectura es entretenida, aunque tiene excesivos elementos de tragedia griega -con dosis de Antígona y Edipo en versión africana- y con descripciones menos elegantes, a veces casi molestas, que no utilizan la perífrasis y los eufemismos de los griegos, donde todo se sobreentiende y no hay porque hurgar en la mugre. Aunque, eso sí, estampa valoraciones con solemnidad como los cantares épicos: “Con su búsqueda, sin saberlo, ella había soplado sobre la mortecina ascua para avivarla con tal intensidad que tardaría en apagarse de nuevo. La búsqueda había llegado a su fin, pero el grial contenía vino envenenado”. Y naturalmente, el destino inevitable que pesa sobre los personajes de modo contundente: “No aspiraba nada más que a lo que casi todo el mundo: una familia y un hogar. Quizá no era lo que él había planeado para su vida años atrás, pero, poco a poco, su destino se había ido labrando en esa dirección y él no quería desviar el rumbo. Eran las circunstancias externas las que se obstinaban en obligarle a modificar su suerte”.

Gabás escribe bien, y el libro se lee de un tirón, en un vaivén que tiene medio siglo de por medio. Un estilo que, por lo que he andado leyendo, cada vez prolifera más en la prosa contemporánea. Quizá porque nos duele la añoranza del pasado que queremos rescatar y, de algún modo, redimirlo. En algún momento se le escapa una imprecisión sobre una vacuna para la malaria que, por lo que me consta, no existe hasta hoy. Un desafío de salud pública.

Y, en el fondo, la duda de siempre. ¿Qué sería de las colonias sin los colonizadores que educan, instruyen, y saben sacar partido al por mayor de las riquezas naturales que los aborígenes aprovechaban para uso doméstico? “La mayor diferencia entre un bubi (negro del lugar) como tú y un blanco como yo, es que el bubi deja crecer el árbol del cacao libremente, pero el blanco lo poda y lo educa para sacar el mayor provecho de él”. Y, por otro lado, ¿Quién os ha pedido para meteros en nuestro terreno y complicarnos la vida, y darnos la tabarra en vez de dejarnos vivir a nuestro aire? Una duda que la novela no pretende responder, pues en esto casi todos tienen razón. Lo que sobra es una lectura entretenida, el eco de la historia que la autora inventó para entender su propia familia y los sueños coloniales que campeaban en su tierra natal.