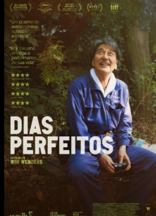

Dias Perfeitos: um canto poético ao prosaico da vida

Perfect Days. Diretor: Wim Wenders. Kôji Yakusho, Yumi Aso, Tokio Emoto, Sayuri Ishikawa, Arisa Nakano. Alemanha, Japão. 2023. 124 min

Para que poesia em tempos de miséria ? A pergunta, retórica e poética, de Holderlin, tem recebido respostas variadas através das artes e, certamente, do Cinema. Agora é o veterano diretor alemão, Wim Wenders, quem se atreve a responder em japonês, com um filme delicado, sensível, profundo, que faz pensar.

Um homem de media idade que limpa banheiros. Limpa bem, a fundo, com profissionalismo, com orgulho da sua profissão, tão boa como qualquer outra. Não, não é ele quem o diz mas o espectador que observa, porque o protagonista fala pouco. Muito pouco. Cala, trabalha, sorri -o tempo todo- com um olhar compreensivo para o mundo que o rodeia, e que parecemos adivinhar entende como perdido, desfocado.

Um limpador de banheiros em Tokio –The Tokyo Toilet, lemos no seu uniforme de trabalho- que gosta de ler, rotina de todas as noites. Le William Faulkner, lê poemas japoneses, frequenta sebos, adquire novos livros, alimenta o espírito, enquanto no dia a dia limpa os detritos humanos. E música, boa, em cassetes raros dos anos 80 -algo inédito, tem valor alto no mercado, o que ele faz questão de ignorar. O cuidado carinhoso com as flores que cultiva no seu apartamento. E a fotografia, metódica, das árvores, das sombras, dos contrastes. Rodeia-se, em fascinante auto didatismo, de uma muralha de cultura -aquela que nos salva do naufrágio vital, em palavras de Ortega- como um senhor feudal, como um Samurai que protege não o imperador mas a dignidade humana.

Leia mais